Водные массы и морские течения

Водные массы и морские течения

Водная масса – это сравнительно большой объем воды с относительно постоянным и непрерывным распределением физических, химических и биологических характеристик (температура, соленость, плотность, прозрачность, содержание кислорода и т. д.), формирующийся в определенном районе Мирового океана [Добровольский,1961]. Водные массы существуют при интенсивном тепло- и влагообмене с атмосферой и переносе вод в меридиональном направлении в системе глобальной океанической циркуляции. На границах водных масс отмечается увеличение значений градиентов температуры, солености и других гидрологических характеристик, формирование термоклина и галоклина.

Морские течения – горизонтальные поступательные движения водных масс в океанах и морях, имеющие определенное направление и скорость (в среднем 0,2–1,5 м/с). Распространяются в поверхностных слоях в виде потоков воды различной ширины (20 км и более) и проникают по вертикали вглубь водной массы. Вода морских течений отличается от окружающей по температуре, солености, цвету и другим физико-химическим свойствам.

Классификации течений могут быть построены по следующим признакам:

- происхождение: ветровые, дрейфовые, плотностные, стоковые, градиентные;

- устойчивость направления во времени: постоянные (устойчивые), временные, периодические приливо-отливные (о конфигурации береговой линии и достигает максимальных значений в узких заливах);

- физические свойства: температура (тёплые, холодные, нейтральные); соленость (распресненные, соленые);

- вертикальное положение – поверхностные, подповерхностные, промежуточные, глубинные, придонные;

- характер движения – прямолинейные, циклонические и антициклонические.

Перечисленные признаки могут иметь различные сочетания, например, Гольфстрим вместе с его северными ветвями – течение одновременно плотностное, ветровое и стоковое.

Приливные течения, вызванные приливообразующими силами Луны и Солнца изменяют направление и скорость с периодами 12 ч и 24 ч. В открытом море они имеют вращательный или круговой характер и скорость до 0,25 м/сек. Вблизи берегов, в узких заливах и в проливах приливные течения приобретают возвратно-поступательный характер; скорость растет до 5,0 м/сек и более.

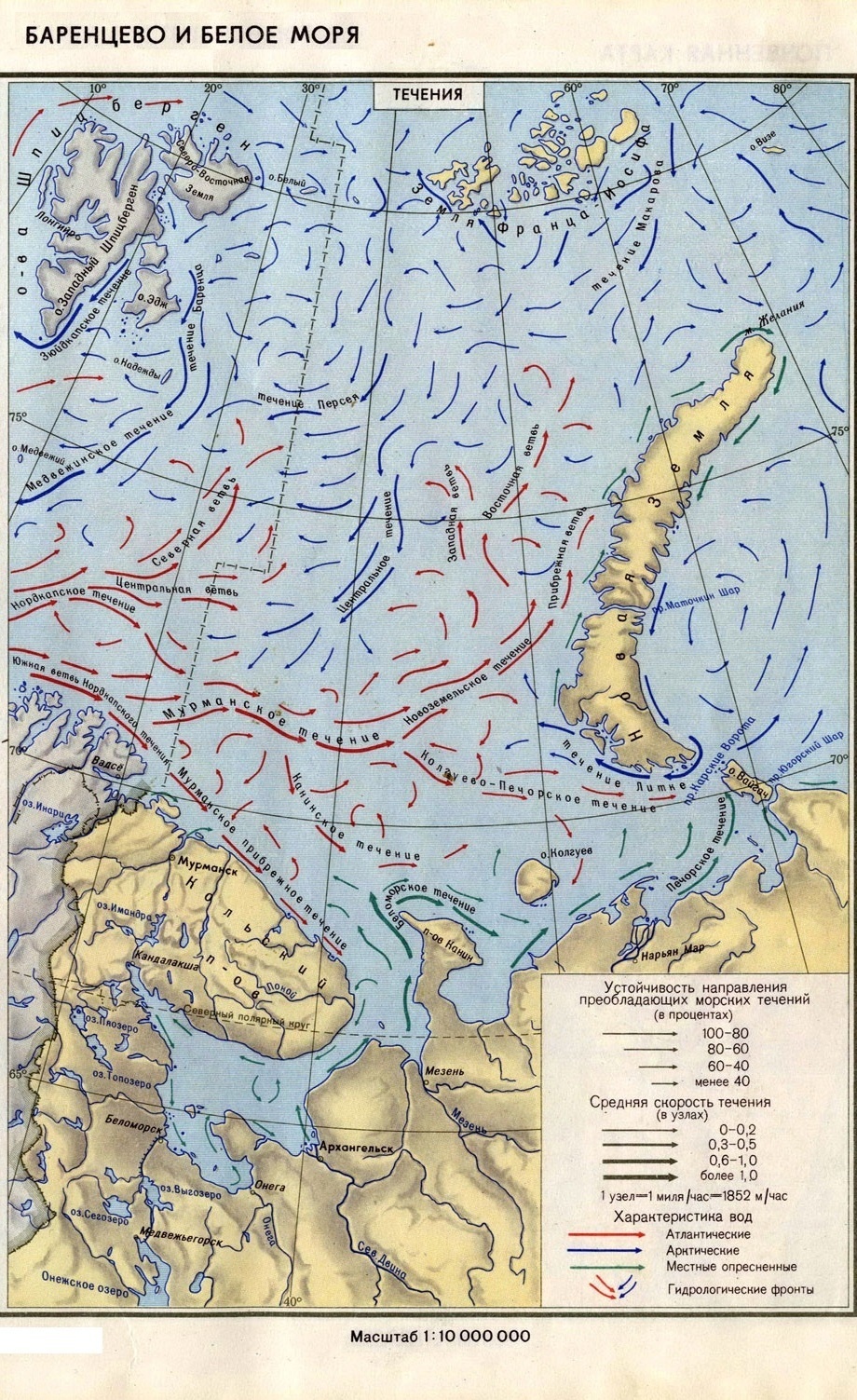

В структуре вод Баренцева моря различаются четыре водные массы:

- Атлантические воды, теплые и соленые. Поступают с юго-запада, севера и северо-востока из Арктического бассейна.

- Арктические воды. Входят в виде поверхностных течений с севера, имеют отрицательную температуру и пониженную соленость.

- Прибрежные воды, приходящие с материковым стоком из Белого моря и с прибрежным течением вдоль берегов Норвегии и Норвежского моря.

- Баренцево морские воды. Образуются под влиянием местных условий в результате трансформации атлантических.

Систему течений Баренцева моря определяют крупномасштабные процессы в системе океан —атмосфера в Северной Атлантике, изменчивость синоптических условий непосредственно над акваторией Баренцева моря (циклоны и антициклоны), распространение приливной волны из Атлантики в Баренцево море, изменчивость горизонтальной и вертикальной плотностной структуры морских вод, а также сложная морфометрия дна и береговой линии.

Общий характер горизонтальной циркуляции вод Баренцева моря - циклонический, против часовой стрелки, что свойственно морям северного полушария. В формировании циклонических круговоротов участвуют северные ветви системы Гольфстрим – Нордкапское течение, следующее вдоль южной окраины Баренцева моря до Новой Земли, и Шпицбергенское течение, пополняющее глубинную прослойку атлантических вод в Северном Ледовитом океане.

Скорость приливных течений, как правило, превышает скорость постоянных. Наибольшая скорость приливных течений (около 1,5 м/с) отмечается в поверхностном слое. Большими скоростями характеризуются приливные течения вдоль Мурманского берега, при входе в Воронку Белого моря, в Канинско-Колгуевском районе и на Южно-Шпицбергенском мелководье. В открытой части моря скорости приливных течений составляют 0,1–0,2 м/с, на юго-востоке 0,3–0,4 м/с, на западной границе моря – 0,3-0,5 м/с. Приливные течения захватывают всю толщу вод Баренцева моря. Скорости течений с глубиной, как правило, постепенно уменьшаются, особенно в тех районах, где на поверхности они значительны. Однако на глубинах 20-50 м в слое скачка плотности при ярко выраженном сезонном термоклине скорости приливных течений увеличиваются.

Сильные и продолжительные ветры вызывают сгонно-нагонные колебания уровня. Они наиболее значительны (до 3 м) у Кольского побережья и у Шпицбергена (порядка 1 м), меньшие величины (до 0,5 м) наблюдаются у берегов Новой Земли и в юго-восточной части моря.

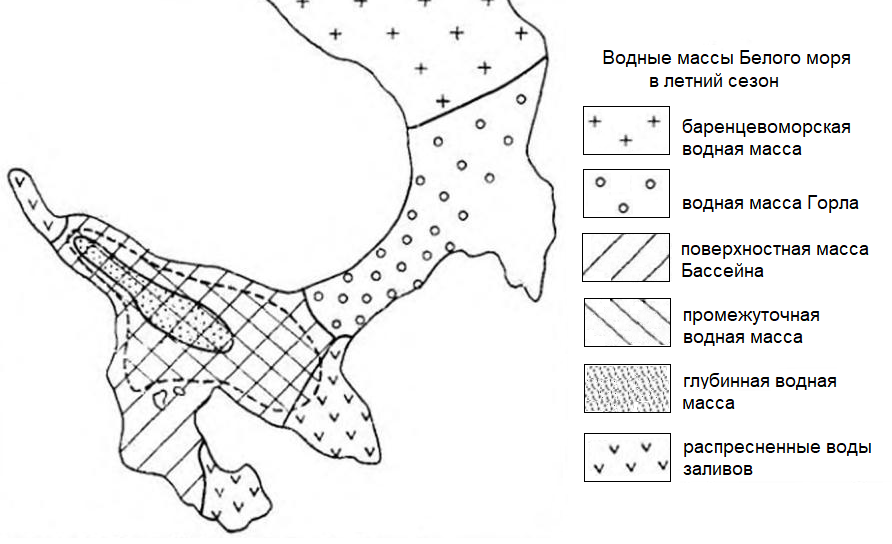

Структура вод Белого моря формируется под влиянием, главным образом, опреснения материковым стоком и водообмена с Баренцевым морем, а также приливного перемешивания (особенно в Горле и заливе Мезенская губа) и зимней вертикальной циркуляции. Здесь выделяются баренцевоморские воды (в чистом виде представлены только в Воронке), опресненные воды вершин заливов, воды верхних слоев Бассейна, глубинные воды Бассейна, воды Горла.

Горизонтальная циркуляция вод Белого моря складывается под воздействием ветра, речного стока, приливов и компенсационных потоков. Вдоль западных берегов в Белое море поступают более солёные баренцевоморские воды, а вдоль восточных берегов продвигаются и поступают в Горло и далее на север опреснённые поверхностные воды. В центральной части моря в течение всего года прослеживаются два крупных круговорота: антициклональный в восточной части Бассейна и циклональный в Двинском заливе. Кроме крупных динамических структур в море присутствуют многочисленные изолированные антициклонально-циклональные круговороты различных размеров. Наиболее отчетливо такая структура прослеживается летом. Скорости поверхностных течений невелики и обычно равны 0,10–0,15 м/с, в узкостях и у мысов достигают 0,3–0,4 м/с. Кандалакшское течение переносит воды вдоль Карельского берега по направлению к Онежскому заливу.

Онежское течение направлено вдоль восточного побережья к границе с Баренцевым морем. Оно начинается в Онежском заливе, огибает с востока Соловецкие острова и следует вдоль Летнего берега в Двинский залив. Далее переходит в Двинское течение, направленное вдоль Зимнего берега в Горло, и Мезенское течение, которое поступает в восточную часть Воронки и имеет максимальные скорости среди перечисленных течений. Во время половодья распресненная вода в Двинском заливе движется двумя струями: одна из них прижимается к Зимнему берегу и выходит в Горло, образуя на всем протяжении разные горизонтальные градиенты температуры и солености, вторая поворачивает влево и, смешиваясь с морскими водами, в виде частично распресненного клина проникает в бассейн Пинеги.

Приливные течения. Скорости приливных течений составляют в Горле 0,8 м/с, в Кандалакшском заливе – 0,3–0,35 м/с, в заливе Онежская губа – 0,8–1,0 м/с, в Мезенской губе – 2,5 м/с. При столкновении разнонаправленных водных потоков, выходе течения из узкости или при сильных ветрах, направленных против течения, образуются сулои. Это неправильное волнение, результат интерференции двух или нескольких систем волн, для которого характерно образование высоких, но коротких, а потому крутых волн почти циклоидального характера [Морской словарь].

Сгонно-нагонные явления. Уровень Белого моря испытывает непериодические сгонно-нагонные изменения. Наибольшие нагоны наблюдаются в осенне-зимний сезон при северо-западных и северо-восточных ветрах. Подъем уровня может достигать 0,75–0,90 м. Самые сильные сгоны отмечаются зимой и весной при юго-западных ветрах. Они приводят к понижению уровня моря до 0,50–0,75 м.

Иллюстрации

- Подробная карта течений Баренцева моря.

- Карта преобладающих поверхностных течений Баренцева моря. ПИНРО, 1961

- Карта распределения водных масс в Белом море. Летний сезон.

- Схема постоянных течений на поверхности Белого моря. ПИНРО, 1961.

- Сулой. Белое море. Соловецкие острова. Видеоиллюстрация (vk.com).

- Сулой с круговоротом. Белое море. Акватория у Соловецких островов. Видеоиллюстрация (solovki.livejournal.com).

Народные термины

Водные массы

Опресненные водные массы в устьях рек

Мыскова́тая вода́ – ‘пресная вода, смешанная с морской, несколько соленоватого вкуса’: «А мыскова́тая зна́чит она́ мале́нько солё́ная, мыскова́тою у нас называ́ласе она́, потому́ што она́ отту́ да идё́т вода́, а отсю́да идё́т пресна́я и вот она схо́дитса и э́то называ́етса мыскова́тая вода́» (Княжая Губа) [Мызников, 2021, с. 271].

Просница – ‘опресненная морская вода около устья реки, ручья, пресная вода’: «Кажна рыба идет на пресницу»; «Под пресницу рыба лучше идет» (Мурманский берег) [Меркурьев, 1979, с. 31-32].

Тёмная вода – ‘пресная, мутная вода на море, пред устьем рек, отличительная по своей непрозрачности на морской, соленой воде’ [Кузмищев, 1849, с. 13].

Водные массы на разной глубине

Вода теплая, неглубокая – из иллюстрации к малово́дье – ‘невысокий уровень воды (в заливе)’: «Там вода тепла, неглыбока, маловодье» (Умба. Колпакова, 1937) [Мызников, 2021, с. 252].

Сре́дняя вода́ – ‘слои воды, находящиеся посередине между дном водоема и его поверхностью’: «Вот и тя́нут, сё́мга по воде́-то по сре́дней хо́дит, не на дне там» (Умба) [Мызников, 2021, с. 478].

Стáмая вода – ‘вода на большой глубине моря, не уходящая во время отлива’ (Кем. Арх., 1910) [СРНГ, 41, с. 41–42].

Водные массы по условным санитарным показателям

Чистая вода – из иллюстрации к пóлая вода – ‘ отлив’: «На полой-то воды чистая вода, возьмите ведра, девки, на попуте воды принесите» (Онеж, ) [СРГК, 1, с. 211].

Техногенная вода (сбросы гидроэлектростанций)

Гэсовская вода: «А э́та губа́ у нас тепе́рь фсё ровно́ замерза́ёт. Но ча́сто её́ розбива́ет водо́й, э́та гэ́софска вода́ идё́т и она наве́рно в то вре́мё потепле́е, а на море солё́ная, та посла́бжэ» (Северина К. Н. «Ропаки натянуло большие». Кандалакш. Княжая Губа) [Мызников, 2021, с. 649].

Морские течения

Вода – ‘течение’: «Как по воды едешь, так ладно, легче грести» (Онеж.) [СРГК, 1, с. 154].

Вода – ‘течение (в море, реке)’: «И вот в определённом ме́сти, э́ти во́ды фстреча́ютсэ, вот. Лёт рвёт, и́ли росхо́дятса льди́ньё, полынья́ остаё́тса, што мо́жэшь по э́той полыньи́ на ка́тери прое́хать» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 76].

Тя́га – ‘направление морского течения’: «Тяга-то, вишь, теперь к берегу» (Арх., 1885) [СРНГ, 46, с. 55].

Характеристики течений

Скорость

Быстрúца – ‘сильное морское течение’: «Быстрица — это быстрое морское течение» (Тер.) [СРГК, 1, с. 154].

Сильное течение – см. иллюстрацию к береже́е, береже́ – ‘близко, ближе к берегу’: «Ходим в Горле береже, в голомени течения противные сильные, а береже и в губку или залудье зайдешь, как потребуется по погоды» (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 46].

Температура

Стáмы вóды – ‘теплое течение’: «Стами воды называются, стамик по досельному, пароходы ходят, хоть того больше мороз, но никогда не мерзнет» (Белом.) [СРГК, 1, с. 211].

Течения в устьях рек

Во́дохожь – ‘течение; движение воды в море от впадения реки’: «Водохожь от реки» (Тамица); «Лови́ща под водо́й, дере́вня, под водо́й ужэ там лу́да, зимой не замерзает, во́дохошь, вода́ туда́ - сюда́ хо́дит, как водорозли́ф» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 78].

Перемыва́ть – ‘перемыва́ть устье’: «Менять судоходную часть русла реки под воздействием течения, ветра. Кажогодно на отметку берём берега, где устье перемыват, меняет входы в Чаваньге, в Пялице» (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 347].

Повора́чивать – ‘менять направление движения (о течении в море)’: «На рога́ – заежжать в у́стье, бьёт крепко и повора́чивает» (Солза) [Мызников, 2021, с. 361].

Рога́ – ‘место в устье реки с сильным течением’: «На рога́х утонула семья. На рога́ – заежжать в устье, бьёт крепко и поворачивает» (Солза) [Мызников, 2021, с. 425].

Места столкновения течений

Ворону́ха – ‘подводная мель, где сталкиваются два течения, образуя водоворот’: «На воронухах опасные втяжки играют» (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 82].

Кумо́ра – ‘тихая вода у берега до встречи двух обходных течений около острова’: «Кумору встречаем на Карельском берегу, в Онежском тоже… На куморе отстоишься хорошо, но только на малом каком судёнышке» (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 326].

Ку́мовороть – ‘место встречи нескольких течений; водоворот’ (Примор.) [СГРС, 6, с. 269].

Я́ро ходить – я́ро– ‘быстро, сильно (о течении воды)’: «Здесь всегда так, потому встреча двух течений. Вода яро ходит взад и вперёд» (Поной. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 566].

Приливно-отливные течения

Алынь – ‘волна прилива’ (арх.-мез.) [Даль].

Вода ладит – ‘вода приливает, прибывает’: «Вода не ладит, нельзя удить» (Канд.); «Поезжайте, вода ладит, до трех часов ночи можно ловить» (Канд.); «Надо плыть, когда прилив, вода не ладит сейчас» (Белом., Кем.) [СРГК, 3, с. 89].

Врежбица – ‘ток прилива, с которым идет белоша (руно рыбы) в куты и заливы’ (арх.) [Даль].

Жару́ха – ‘наиболее быстрое и сильное течение воды в прилив или отлив’: «При моряне особо сильна жаруха в воротах – навалом там воды, она пробивается силой» (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 133].

Сильное морское течение, совпадающее с приливом или отливом – см. иллюстрацию к опла́вленый – ‘сбитый, сорванный морским течением (о рыболовной снасти)’: «Снасть могла быть сорвана – оплавлена, сильным морским течением, если оно совпадало с приливом или отливом» (Нюхча. Логинов) [Мызников, 2021, с. 322].

Приливные течения в устьях рек

Полива – ‘речная вода, заливающая ежедень плоские берега, от морского прилива в устье’ (арх.) [Даль].

Манúха ‘прибывающая или убывающая вода во время прилива или отлива’ || ‘Изменение уровня воды в устьях некоторых рек’ (Сев.-Двин., 1878) [СРНГ, 17, с. 361].

Смена направлений течений в устьях рек – см. иллюстрацию к волоша – ‘пролив’; ‘связь двух речек проливом, рукавом, между тем как оба устья речек идут до моря, а прилив и отлив образуют течение, то вверх, то вниз; в отлив, волоша нередко пересыхает’ (арх.) [Даль].

Столкновение приливного и отливного течения (сулой)

Столкновение течений – см. иллюстрацию к пóлая вода – ‘ отлив’: «Здесь вода пасть собирается, а там сталкивается и встречается пола да прибыла вода» (Кем.) [СРГК, 1, с. 211].

Субóй – ‘буруны, толчея в море от столкновения двух встречных течений при начале прилива’: «…когда полная вода пойдет на малую, или когда обе воды встретились (полна с палой)» (наблюдаются особенно в проливах между материком и прибрежными островами) [Дуров 2011, с. 396].

Суво́й – ‘волнение в море при столкновении встречных течений при начале прилива’: «Сувоем едем, на место такое угодили, где обе волны встретились: полая (прилив) с убылой (отлив)» (Кемь. Максимов) [Мызников, 2021, с. 488].

Суво́йный – ‘бурливый, волнистый (о море)’ (Тамица) [Мызников, 2021, с. 488].

Яроводье – ‘сильный морской прилив, который спирается с высокою водой Двины’ (Арх.) [Даль].

Влияние течений на ледовый покров

По́гнутый лёд – по́гнутый – ‘опустившийся, провалившийся (о льде)’: «Ма́йна, они́ жэ у́ские э́ти ма́йны их не ви́дно, а промо́ины они́ о́чень большы́е, потому́ што струя́ тече́ние идё́т там фсё вре́мя погну́тый лёт, фсё вре́мя он то́ненький, а под ним идё́т струя́ , вот э́то промо́ина» (Малая Сторона) [Мызников, 2021, с. 361].

Отры́снуть – ‘отнести (течением) куда-либо’: «Отрыснуло от берега» (Умба. Визе, 1912) [Мызников, 2021, с. 333].

Ветровое течение (направление ветра и течения совпадают)

Волна по ветру – см. иллюстрацию к повальный – ‘попутный (о волне)’: «… в губе-то повальна волна, больша она да по ветер» (Кем.) [СРГК, 4, с. 578].

Повальная волна – ‘попутный (о волне)’: «Ехали бы сейчас под куйпогу, все лудошки видны, в губе-то повальна волна, больша она да по ветер» (Кем.) [СРГК, 4, с. 578].

Повально – ‘в одном направлении (о ветре, течении воды)’: «Когда ветер и вода в одну сторону, то повально» (Тер.) [СРГК, 4, с. 578].

Направление течения относительно движения судна

Поперё́к воды́ – ‘против течения или ветра’: «Выбрасывая ярус и продвигаясь вперед под веслами, а когда ветер позволяет, то в пол-паруса, рулевой старается держаться поперек воды, т. е против течения, чтобы ярус ровнее ложился на дно» (Беломор. Описания) [Мызников, 2021, с. 383].

Противно́й – ‘встречный (о ветре, течении)’: «Дул сильный противной ветер» (Сорока. ИАОИРС); «Ходим в Горле береже, в голомени течения противные сильные, а береже и в губку или залудье зайдешь, как потребуется по погоды» (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 408].

Комментарии

В народной терминологии водных масс и течений нашли отражение основные гидрологические особенности Баренцева и Белого морей, имеющие практическое значение для мореплавания и морских промыслов. Выделенные группы лексики характеризуют температуру, соленость водных масс, дифференциацию по глубине и т. д. Терминология течений, зафиксированная в диалектных словарях, относительно немногочисленна. Раздел дополнен глагольными лексемами и словосочетаниями, приведенными в иллюстрациях. Объектами номинации стали течения с относительно высокими скоростями, приливные течения, включая течения в устьях рек, обходные течения, характерные для шхерных берегов, сулои. Обозначено явление наложения высокого прилива на волну половодья или паводка: яроводье – ‘сильный морской прилив, который спираетсяся высокою водой Двины’ (Арх.) [Даль]. В терминологию навигации и научный лексикон вошли архангельские диалектные слова сулой (досл. «слияние» от глагола «лить») и суво́й – ‘волнение в море от столкновения отлива с приливом’ (дословно «свивание (водных струй) от арх. от глагола «вить»).

Наблюдения за скоростями течений в Горле Белого моря адекватно отражают увеличение скоростей в осевой части пролива: «Ходим в Горле береже, в голомени течения противные сильные, а береже и в губку или залудье зайдешь, как потребуется по погоды» – см. иллюстрацию к противно́й – ‘встречный (о ветре, течении)’ (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 408].

Модельные объекты

Сулои в акватории между Карельским берегом и Соловецкими островами. Белое море.

Проливы между островами Кузова. Белое море. Рабочеостровское сельское поселение, Кемский район, Республика Карелия

Сумская губа. Белое море. Беломорский муниципальный округ, Республика Карелия. В узкостях между островами Сумских шхер приливные течения меняют направление и образуют сулои.

Губа Куз. Белое море. Беломорский муниципальный округ, Республика Карелия. Приливное течение разделяется островами на множество струй, которые, сливаясь, образуют сильные сулои.

Морской канал с фарватером, ведущим к устью реки Сорока.

Посещение модельных объектов

Морские течения, в том числе приливные, можно наблюдать в Мезенском и других заливах. Сулои характерны для Поморского и Карельского берегов. Следует помнить, что они представляет большую опасность для малых судов.

Сильные сулои образуются в узкостях между молами и волноломами порта Беломорск в устье реки Сорока. Сулои образуют струи приливного и отливного течений, причем в узкостях между молами и волноломами они значительно усиливаются.

Сулой с полосами пены образуется при слиянии течения, идущего вдоль северных берегов Соловецких островов, с приливным течением, следующим вдоль Карельского берега в Онежский залив.

Источники информации

Водные массы. Белое море / Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Том II. Белое море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия / под ред. Б. Х. Глуховского. Л. Гидрометеоиздат, 1991.

Демиденко Н.А. Современные особенности гидрологического режима устьевых областей рек бассейна Белого Моря // Меняющийся климат и социально-экономический потенциал Российской Арктики: коллективная монография. Ред. С. А. Сократов. Т. 2. М,: Лига-Вент, 2016. С. 95 –145. URL: https://arhpogoda.ru/chast-2-2-vodnye-massy?ysclid=ltseyuyuie53988305.

Максимова М. П., Чугайнова В. А. Гидрохимический и гидрологический режим прибрежной зоны Белого моря. Марикультура. М.: ИИУ МГОУ, 2014. 200 с. URL: Максимова, Чугайнова - Гидрохимический и гидрологический режим прибрежной зоны Белого моря.pdf - Яндекс Документы (yandex.ru)

Океанические течения / Большая российская энциклопедия https://bigenc.ru/c/okeanicheskie-techeniia-12de02?ysclid=ltsb2fskzv897585918

Подробная карта течений Баренцева моря (arktikfish.com). Электронный ресурс] URL: https://barenzevo.arktikfish.com/karty-barentseva-morya/karta-barentseva-morya-podrobnaya-karta-techenij-barentseva-morya (дата обращения: 21.02.2024).

Приливы и отливы / Беломорская биологическая станция им. Н. А. Перцова МГУ (wsbs-msu.ru). Электронный ресурс]. URL: https://wsbs-msu.ru/tides-and-ebbs/?ysclid=ltu9prlhrm972936482 (дата обращения: 21.02.2024).

Романенков Д. А. и др. Изменчивость фронтальных разделов и особенности мезомасштабной динамики вод Белого моря // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2016. Т. 9, № 1. С. 59—72. URL: http://hydrophysics.info/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C.pdf

Сулой. Белое море. Акватория у Соловецких островов. Видеоиллюстрация (vk.com) / На Белом море часто звучит слово «сулой». И... | Соловецкие острова (Соловки) (vk.com). [Электронный ресурс]. URL: https://youtu.be/BDFKLDlwATo (дата обращения: 12.01.2023).

Сулой с круговоротом. Белое море. Акватория у Соловецких островов. Видеоиллюстрация. (solovki.livejournal.com) / Путешествие на яхте «Феникс». [Электронный ресурс]. URL: https://youtu.be/0rUEAA5Vta4 (дата обращения: 12.01.2023).

Температура и соленость воды. / Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Том II. Белое море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия / под ред. Б. Х. Глуховского. Л. Гидрометеоиздат, 1991. URL: https://arhpogoda.ru/chast-2-1-temperatura-i-solenost-vody?ysclid=ltt3yhxfhd18977944.

Течения в Баренцевом море / Баренцево море (oceanography.ru). [Электронный ресурс]. URL: http://esimo.oceanography.ru/esp2/index/index/esp_id/5/section_id/6/menu_id/2659 (дата обращения: 12.01.2023).

Чернов И. А. Комплексная модель Белого моря: гидротермодинамика вод и морского льда // Труды Карельского научного центра РАН № 8. 2016. С. 116–128. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-model-belogo-morya-gidrotermodinamika-vod-i-morskogo-lda?ysclid=ltrnc1mlvv255289331.

Составители словарной статьи

Соколова А. А.