Водяная мельница

Водяная мельница

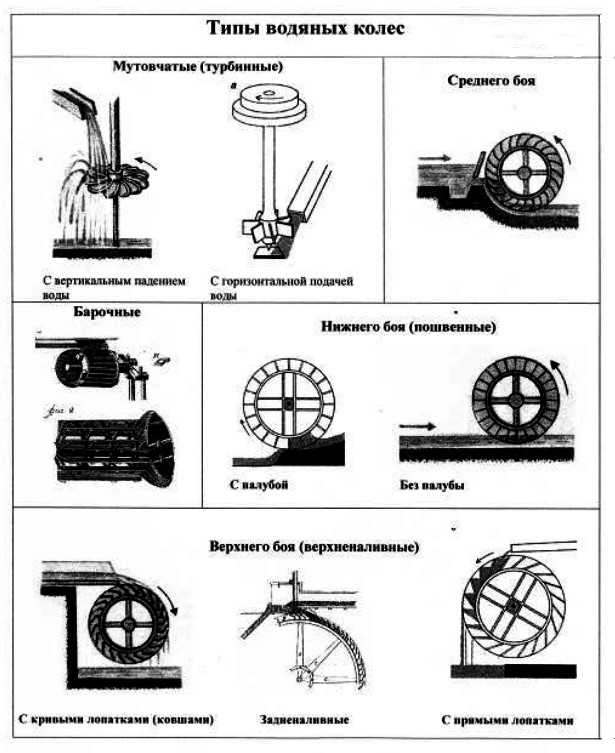

Размещение и особенности конструкции водяных мельниц обусловлены природно-климатическими факторами, доступом к технологиям и строительным материалам. По сравнению с ветряными они более долговечны, экономичны в работе и просты в обслуживании. По типу подведения воды к колесу мельницы делятся на два вида:

- Мутовки («греческие»), у которых на вертикальной оси расположены горизонтальные колеса с лопастями, что позволяет ставить их на реках с сильным потоком воды.

- Колесные мельницы («римские», «немецкие») с вертикальным водяным колесом, насаженным на горизонтальный вал. Они бывают верхнебойные (наиболее производительные); среднебойные; нижнего боя.

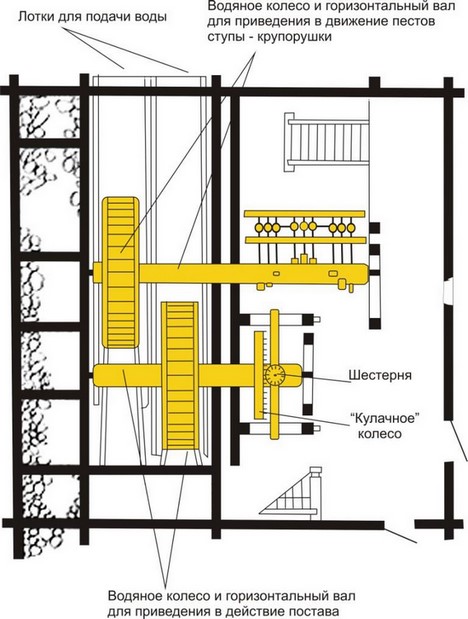

При строительстве мельниц с наливными колесами устраивался мельничный пруд или довольно высокая плотина для искусственного поднятия уровня воды. Из пруда поток воды по желобу направлялся к вертикальному водяному колесу, по окружности которого располагались корытца-кюветы. Под тяжестью воды, заполняющей корытца, колесо вращалось вместе с валом, приводя в движение сухие шестерни и жернова. При нижнем бое река не запруживалась. Колесо имело погруженные в воду лопасти и вращалось под действием течения реки [Заяц, 2007].

Водяные мельницы в Европе и Европейской части России по конструкции мало отличались друг от друга. Они строились рядом с рекой и имели вид прочных амбаров, обычно покрытых тесом на два ската. Сложный рельеф речных долин и рыхлые грунты требовали укрепления фундамента. Из валунов сооружалась подпорная стенка (водяная стена). Основная (производственная) клеть мельничного сруба ставилась на сваи и лежни или валунные фундаменты. Так же устраивались потоки, кюветы для направления воды на турбинные колеса (аналогично устройству «скрынь» в плотинах). Большие двухэтажные мельницы имели съезды или всходы для въезда телег с мешками на верхний этаж.

Во второй половине XIX века появились мельницы со специальным помещением (теплушой), где размещались водяные колеса (кожух). В двухкамерных мельницах меньшая половина использовалась как место отдыха заказчиков, склад готовой продукции или жилье для мельника и его семьи. Известны описания мельниц, состоящие из двух отдельных срубов с сенями между ними (трехчастные). Большие многофункциональные мельницы строились из кирпича или камня в несколько этажей. В комплекс построек входили мельничный амбар, дом мельника, иногда отдельная изба для помольцев. Рядом могли стоять кузница, конюшня для лошадей, амбары для хранения зерна и готовой продукции [Заяц, 2007].

В России мельницы с водяным колесом начали строить в XVI веке, первоначально в монастырях. Исчезновение водяных мельниц в начале XX века связано с коллективизацией, когда частники-мельники попали под раскулачивание, а советская хозяйственная система изменила жизнь села. Многие плотины до 1950-х годов использовались малыми гидроэлектростанциями.

В северо-западном регионе водяные мельницы были распространены неравномерно, хотя территория хорошо обеспечена водно-энергетическими ресурсами. Согласно «Статистическому описанию сельского населения и его промышленности в Архангельской губернии», составленному Г. Минейко, в регионе на 430 водяных мельниц приходилось 1036 ветряных. В крестьянских хозяйствах Олонецкой губернии пропорция была обратной: 857 водяных мельниц и 298 ветряков. В Олонецком, Вытегорском, Лодейнопольском и Пудожском уездах работали почти исключительно водяные мельницы. Так, мельница на Сарам-ручье принадлежала И. М. Матвееву, крестьянину деревни Осинняки Марковского общества Вытегорской волости. Она работала примерно 100 дней в году, продолжительность рабочего дня составляла 7–10 часов. Оплату за помол владелец брал деньгами и готовой продукцией. В денежном выражении это равнялось 4–5 копейкам за меру [Потахин, 1997].

Иллюстрации

- Схема водяной мельницы. Малые Корелы. Архангельская область (korely.ru).

- Типы водяных колес [Заяц, 2007].

- Гужовская водяная мельница на Левусозере. Национальный парк «Онежское Поморье». Фото К. Кокошкина, Е. Шатковской, Д. Бастета, Т. Коковкина (kenozero.ru).

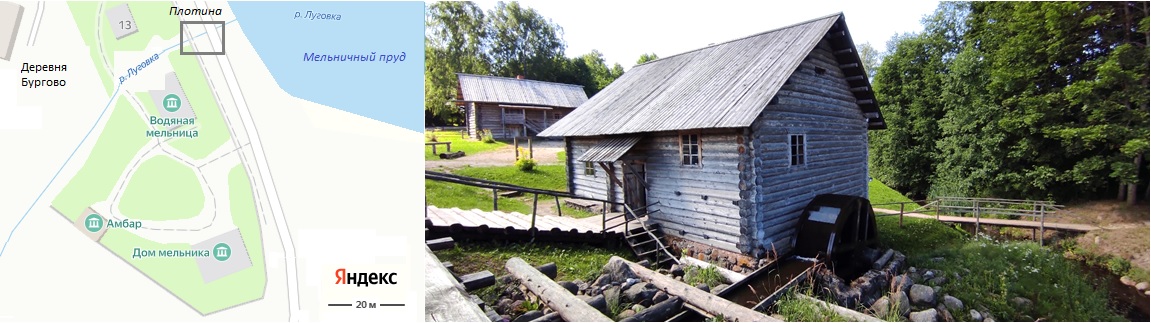

- Водяная мельница в деревне Бугрово. Пушкинский Заповедник. Псковская область. Фото А. Соколовой.

- Руины плотины и водяной мельницы в д. Костыжицы. Дновский район, Псковская область. Фото Д. Новикова.

- Разрушенная каменная водяная мельница на реке Суме. Кингисеппский район, Ленинградская область. Яндекс Карты (yandex.ru).

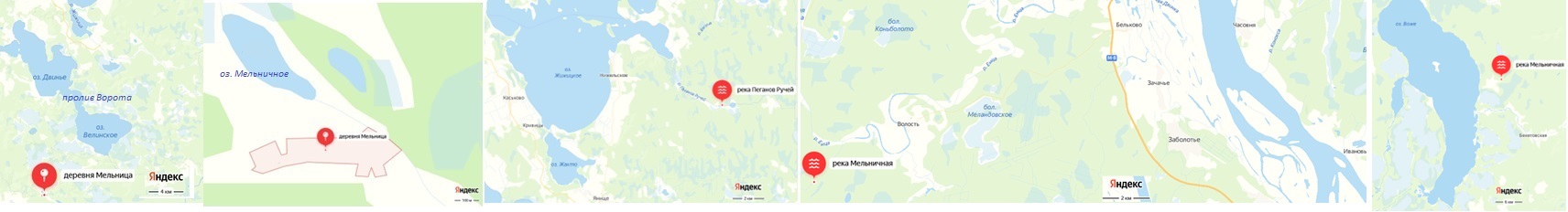

- Мельницы в топонимии.

Народные термины

Общие понятия

Мельница

Завод – ‘мельница’ (Тотем. Волог., Слов. Акад., 1899) [СРНГ, 9, с. 322].

Мéльница – ‘предприятие по размолу зерна, а также здание с приспособлением для такого размола’: «Мельница – с лесу, толька жэрнава каменные. Жэрнава ф серётке. Калясо – вада зделана, и с запруда вада шла, и калисо крутила жорны» (Холм.); «Вадяна мельница есь ф Корсакавай мызе» (Гд.) [ПОС, 18, с. 141].

Ме́льниця – ‘постройка с приспособлениями для размола зерна’: «Ме́льниця была́ колхо́зная, моло́ли, хлеп, а пото́м ужэ́ как война́ ко́нчилась, дак не помню в како́м году́, мо́жэт в со́рок восьмо́м стро́или э́ту водяну́ю, свет дава́ли» (Воренжа) [Мызников, 2021, с. 258–259].

Мéлена – ‘мельница’: «Старой он конь уже, с мелены пригнан» (Чаг.) [СРГК, 3, с. 219].

Мелея – ‘мельница’ (Кирил.) [СРГК, 3, с. 219].

Мéльня – ‘мельница’ (Дем.) [НОС, с. 551].

Мéленца – ‘мельница’: «У нас у отца мёленця была» (Верх. Безым.) [СВГ, 4, с. 80].

Колхозная мельница: «Ведь не его же имянна мельница, колхозна» (Пуд.) – из иллюстрации к имянный – ‘собственный’ [СРГК, 2, с. 291].

Помол

Мóлотьé и молотьё – ‘превращение зерна в муку, помол’: «Хозяин мельницы за молотье брал с пуда сколько нужно» (Медв.); «Мельницу там держал, всем молол, за молотьё брал фунт муки» (Подп.); «Молотьё было. Мельницы не было близко, она пятнадцать годов вымолола на одном жернову. А все равно не в цести» (Карг.) [СРГК, 3, с. 252].

Молота – ‘зерно, предназначенное для размола’: «Уйду с мельницы, молоты нет, раньше много было молоты» (Мал.) [НОС, с. 560].

Насыпка – ‘мера сыпучих тел — зерна, муки’: «Раньше на мельницу-то ездили, дак, говорят, насыпку-то насыпали. Это мера» (К-Г. Плоск.) [СВГ, 5, с. 76].

Мельник

Кýкар, кýхар, кýхарь – ‘мельник’: «Сам зерно привезешь, да еще и кукару помогаешь» (Пуд.) [СРГК, 3, с. 53, 78].

Ме́льничник – ‘мельник’: «Несло, несло мальцика по воды и принесло его в порог. А там жил мельнисник. Он взял его к себе и стал рости (сказка)» (Колежма. Цейтлин) [Мызников, 2021, с. 258].

Помельщик – ‘помольщик’: «Помолец, кто привозит для помола, помельщик его ещё зовут. У помельщиков других много зерна, некоторые помельщики по две недели очереди дожидались, чтоб смолоть. У помельщиков зерно в мешках было» (Сол.); «Помельщик — тот, кто привозит на мельницу зерно» (Новг. + Ст.) [НОС, с. 897].

Кухорье – ‘плата за помол зерна (мельнику)’: «Кухорья возьму за молотьё. Кухорья — муку смелешь и часть мельнику отдашь» (Медв.) [СРГК, 3, с. 78].

Водяная мельница

Водная мельница – ‘водяная мельница’: «На речки стаяла водная мельница» (Себеж. Припиши) [ПОС, 4, с. 76].

Водяная мельница – мельница, приводимая в действие водой: «Вадина́я-от ме́льница – е́та кагда́ зирно́ вадо́й мало́лась» (Пск. Щучья Гора); «У нас то́лька вадяны́е ме́льницы» (Вл. Пеганый Ручей) [ПОС, 4, с. 81].

Водяная мельница: «Мельниця была водяна» (Леш. Клч) [АОС, 5, с. 13].

Водя́нка – ‘мельница, приводимая в действие водой’: «Ме́льницы тут бы́ли ветря́нки и вадя́нки» (Стр. Ксти.); «Ме́льницы, вадя́нки, вадо́й мало́лась зирно́» (Беж. Плёссы. + Дед. Заходы) [ПОС, 4, с. 80].

Водяная мельница – см. водяно́й – ‘приводимый в работу водой’: «Ме́льница была водяна́я и свет водяно́й был. Свет по́сле войны́ стро́или, де́лали, са́ми фсё» (Воренжа) [Мызников, 2021, с. 78].

Виды мельниц

Мутóвка – ‘мутовчатая мельница’: «На Падмозерке была мельница, там мололи муку и толкли. Стары люди называли мутовка, и мельника прозвали Петр Мутовка» (Подп.) [СРГК, 3, с. 274].

Нижний бой – ‘способ устройства водяной мельницы, при котором вода падает на нижнюю часть мельничного колеса’: «Мельница нижним боем работает, когда вода по нижним крыльям бьёт» [СРГК, 4, с. 22].

Пильная мельница – ‘лесопильня’ Даль) [СРНГ, 27, с. 31]; «В лесу пилят клячи и на мельнице водой стругают на лучину» (Кр.) – из иллюстрации к кляч – ‘толстое короткое бревно’ [НОС, 396].

Комплекс мельницы

Дворец – ‘пристройка к анбару на водяной мельнице, в которой помещается водяное колесо. Иногда так называют и самый анбар’ (Вол. Баженов) [Дилакторский, с. 100].

Место расположения мельницы

Мельничище, мельничное место – ‘место, где стоит мельница’: «Тоня в Великой реке под мельничищем… ловят одним неводом» [ПОС, 18, с. 142].

Повáрня – ‘место, на котором построена мельница’ (Олон., 1885—1898) [СРНГ, 27, с. 222].

Стрýжка – ‘место’: «Стружка выше по реки, там старая мельница» (Хв.) [НОС, с. 1150] – стрýга – ‘поток,ручей’ [НОС, с. 1150].

Водохранилище, мельничный пруд

Запрýда, зáпрудь, зáпруд – ‘водоем с высоким уровнем воды, образующийся в реке перед плотиной’: «Местъ перит плотиной называется запрудъ, оно водой заполненъ» (Пл.); «З запруда вада шла и калясо крутила, жорны» (Холм); «Запруда была глыбакунная» (Беж.); «Запруда волнам – волна-та» (Остр.) [ПОС, 12, с. 68]

Пруд – ‘запруда’: «Да пруд-от у мельницы каменьем обкладут, чтоб воды больше было» (Карг.); «В реке-то пруды-то, подъёмы-то» (Плес.) [СРГК, 5, с. 327–328].

Разлив, разлива – ‘небольшое пространство, залитое водой’: «Там разлива, там коболяк—мельница» (Карг.); «Разлива и руцей тецет, вот и коболяк. Разлива така мала, как озерочко» (Карг.) [СРГК, 5, с. 418].

Копёж – ‘масса запруженной (запертой) воды вверху водяной мельницы’ (Тот. Белоруссов) [Дилактроский, с. 206].

Плотина

Запрýда, зáпрудь, зáпруд – ‘сооружение, устраиваемое поперек реки для поднятия уровня реки, плотина’: «Там мельница есь в Артамонах,запруда, штоп ваду задержывала» (Кр.); «Бывала, малола мельница день и ночь, а типерь бисхозная, нада делать запруду» (Остр.); «Запруда, ета как платина» (Остр.)[ПОС, 12, с. 68].

Запло́тина, -ы, ж. То же, что запло́та во 2 знач. «А между ними была ́ запло́тина по́лносью, што́п они ́ дру́г дру́га не ви́дели. Так уви́дят, дак ма́ло ли рассе́рдяца, забода́юца. Ме́льник фсё э́то регули́ровал – вы́шэ, ни́жэ, запло́тину наберё́т из до́сок – высоко́, што́бы колесо ́ крути́лось мо́шно» (УСТЬ. Снк) [АОС, 19, с. ].

Запру́дье – ‘сооружение, перегораживающее течение воды в реке (ручье); плотина’: «Запру́дьйо – та́м плё́со бы́ло высо́койе» (КАРГ. Ош.) [АОС, 19, с. 185].

Запру́да – ‘cооружение, преграждающее течение воды в реке (ручье), плотина’: «Запру́ды зьде́лают и поста́вят там ме́льницу» (УСТЬ. Брз.); «Зьде́лана запру́да, што́бы во́ду пуска́ть в лотки́» (ВЕЛЬ. Пжм.); «Лесны́йе ре́чьки не о́чень шыро́кийе, де́лали запру́ду, из запру́ды колесо ́ там вращя́лось и ме́льница рабо́тала, запру́да – што́бы вода стояла на ме́сте, попада́ла-то вода ́ из запру́ды-то из э́той, и колесо́ -то вращя́лось» (ВЕЛЬ. Блг); «Запру́ду-ту дё́ржыш, вве́рьх по Па́нефцэ водопа́до-то, та́м избу́шка ма́ленька, каг ба́йна стои́т» (ПИН. Нхч). «Г Бо́ру была мельница на Йе́чюге (реке), де́лали запру́ды к ни́м» (В-Т. УВ); «Где ́ запру́да была ́ руче́й переходи́ть, там ме́льница и была́» (ВЕЛЬ. Длм., ЛЕШ. Вжг., ОНЕЖ. Кнд., Прн., ШЕНК. Ос., Шгв.) [АОС, 19, с. 185].

Запру́да воды́: «Ме́льницэй де́лали запру́ды воды́» (ШЕНК. Вл.) [АОС, 19, с. 182].

Запру́ду забра́ть (забира́ть) – ‘перегородить (перегораживать) реку (ручей) для подъема уровня воды’: «Запру́ду-то, говоря́, за́брали» (Шенк. Уп.); «Вот ме́льницю, забира́ли запру́ду, то́жэ ря́ш руби́ли» (Вель. Сдр.) [АОС, 19, с. 182].

Запру́да: «Де́лайеца запру́да спеца́льная на ре́чьке. И та́м по определё́нному лото́чьку вода падайет на большо́йе деревя́ннойе колесо́» (ВЕЛЬ. Пкш) [АОС, 19, с. 183].

Запóр – ‘запруда’: «Запор делают во всю реку, и вода идет только на мельницу» (Карг.) [СРГК. 2, с. 181].

Кúпа – ‘плотина у водяной мельницы, заваленная землей и фаглинником, для удержания воды’ (Вол. Баженов) [Дилактроский, с. 194].

Лáва – ‘запруда, плотина’: «Где есть мельница, за держивают воду, это лавы называются» (Ст. + Пест.) [НОС, с. 491].

Плёсо – ‘перегороженная запрудой часть реки’: «Где мельница раньше была, так там плёсо звали, яма, запруда большая» (Тот. Мос.) [СВГ, 7, с. 67].

Прúворот – ‘преграда’: «Воду спирали на мельнице с Великого Озера, там и приворот был» (Хв.) [НОС, с. 940].

Детали плотины

Бычúны – ‘столбы, устои плотины водяной мельницы’: «Бычины да столб стоят, вот тебё и мельница» (Влгд. Филют.) [СВГ, 1, с. 53].

Закладница – ‘доска мельничной плотины’: «Деревянные закладничи меж столбоУ клались» (К-Г. Сиг.); «Мелко в рекё-то стало, все закладничи выташшили» (К-Г. Барак) [СВГ, 2, с. 122].

Плечó – ‘боковая бревенчатая стенка мельничной плотины’ (Сев.-Двин., 1928) [СРНГ, 27, с. 136].

Стлань – ‘настил из бревен у водяной мельницы’: «У бо'ка ме'льницы слань есть, перед сланью находятся столбы', между которыми вставляются ста'вни, чтоб не пропускали во'ду на слань, чтоб вода' шла в лото'к и крути'ла колесо'» (К-Г. Сиг.); «У сла'ни-то ши'бко глубоко’» (Ник. Ник.); «Слань настила'ют из то'нких берёз» (В-У. Алекс. + Сямж.) СВГ, 10, с. 129].

Реж – ‘бревенчатый сруб, заполненный камнями, служащий опорой моста, плотины’: «Река́ течё́т коне́шно с Сум. Поса́да, дак кве́рху. Там был поро́к и вот де́лали. Ме́льниця была́ колхо́зная, моло́ли, хлеп, а пото́м ужэ́ как война́ ко́нчилась, дак не помню в како́м году́, мо́жэт в со́рок восьмо́м стро́или э́ту водяну́ю, свет дава́ли. Закрыва́ли плоти́ну, носи́ли ка́мни, де́лали режы́, фсей дере́вней туда́ ходи́ли. Режы́ таки́е де́лали с э́тих с брё́вен и засыпа́ли ка́мнем, штоп во́ду-то подня́ть, де́лали тако́ русло́, штоп вода́ шла, закрыва́ли ста́внями. Вода́ поднима́етса, как прихо́дишь свет дава́ть, ищё́ сама́ была́ там, свет дава́ла» (Воренжа) [Мызников, 2021, с. 421, 626].

Открывание плотины

Отпускáться – ‘освобождаться отчего-нибудь удерживающего, открываться’: «Вяснóй у нявó [мельника] атпушшáицца запрýда» (Гд.) [ПОС, 24, с. 203–204].

Мельничный желоб

Рýсло – ‘выемка, желоб’: «Текёт река, так ее забирают досками, вот русло и получается, а потом из него вода тецёт на колесо мельницы» (Кондоп.) [СРГК, 5, с. 584].

Место падения воды

Спóрная вода – ‘вода с колеса мельницы’: «Умывайся спорной водой» (У-К. Шамб.) [СВГ, 10, с. 102].

Во́дометь – ‘падение воды в мельничных руслах’ (Доп., Порх.) [ПОС, 4, с. 78].

Вóдометь – ‘падение воды на мельничное колесо’ (Порх. Пск., 1855) [СРНГ, 3, с. 343].

Óмутник – ‘водопад под мельницей, где быстрина мутит и вымывает ямину’ (Даль II, 673) [ПОС, 23, с. 209].

Бой – ‘место, куда с силой падает вода’: «Бой – ета вада бьёт нижы запруды» (Остр. Троицкие); «В павадяху рыба вайдёт, бои мня выйде» (Остр. Троицкие) [ПОС, 2].

Запрýда – ‘яма, вымытая водой, под мельницей’: «Запруда пад мельницай, яма, вада там» (Ляд.) [ПОС, 12, с. 68].

Котёл – ‘омут [за мельницей – А. С.]’: «Девушка была приехавши в гости, на мельнице купалися, а она в такой котёл попала и утонула» (Чаг.) [СРГК, 3, с. 3].

Кружúло – ‘водоворот’: «Там такое кружило кул мельницы, вот так вода крутится винтом. Кул этого кружило были мы, в это кружило и опустили» (Молв.): «Кружило — круговорот воды над глубиной» (Ст.) [НОС, с. 464].

Омутúна – ‘яма на дне реки’: «Омутина там была за мельницей, да, видно, замыло» (Мал.) [НОС, с. 722].

Внутреннее устройство мельницы

Помещение, откуда засыпают зерно

Вéрхняя жúра – ‘помещение на верхнем этаже мельницы, откуда засыпают зерно в жернова’: «Три жиры на мельницы, верхняя жира, туда зерно заносят» (Онеж.) [СРГК, 2, с. 63].

Емкость для засыпки зерна

Кóроб – ‘ящик на мельнице для засыпки зерна’: «Зерно идёт в короб из рукава» (Сол.) [НОС, с. 436].

Кýзов – ‘ларь, ящик для засыпки зерна на мельнице’: «Жито сначала в кузов ссыпают, а потом уж мелют» (Бат.) «Кузов — это на, мельницы, куда зерно сыпали для помола» (Чуд.) [НОС, с. 478].

Кожлявúна – ‘ящик для зерна на мельнице’: «С короба зерно в кожлявину сыпется» (Сол.) [НОС, с. 401].

Кош – ‘деревянный бункер на водяной мельнице, в который засыпается зерно’ (Тотем., Вельск. Волог., Шенк. Арх., 1913) [СРНГ, 16, с. 137].

Кош – ‘деревянный ящик на мельнице, в который засыпается зерно’: «В кош-то рожь валили» (У‑К. Корол.); «На мельнице ржи-то навалят в кош, а оттуда и сыплется» (Хар. Шалих.) [СВГ, 3, с. 115].

Раль – ‘деревянный ковш, подвешенный над мельничным жерновом и служащий для высыпания зерна’: «Ковшики были, рали, подвешены были, зерно в раль-то и высыпают» (Белом.) [СРНГ, 5, с. 440].

Турúк – ‘ящик на мельнице или веялке, в который засыпают зерно’ (Мош.) [НОС, с. 1210].

Ходовúк – ‘деревянный ящик на мельнице, в который сыплется мука’: «Кош — деревя'нная ка'дка, он называ'лся ходови'к. Он на одно'м ме'сте стои'т. Жернова'-то вверху' кру'тятся, мука' бежи'т по лодо'чку, пря'мо в кош» (Тот. Мелех. Почин.) [СВГ, 11, с. 197].

Желоб

Кýрушка – ‘деталь жернова водяной мельницы; желобок, по которому сыплется зерно из ящика в жернов’: «Курушка така березова в мельнице, она ползает, на жернове стоит, шатает, по-хитрому стоит» (Плес.); «Откуда зерно сыплется, то курушка из ящика, ящичек такой, по краям, а конёк подделан, курушка подтрясает, чтоб зерно-то сыпалось всё время» (Онеж.) [СРГК, 3, с. 71].

Колóда – ‘выдолбленное из бревна или сколоченное из толстых досок узкое продолговатое корыто для поения и кормления скота’: «Колоды деревянные, похожи на корыто. Высыпают в колоды или зерно на мельнице, или корм для скота» (Гряз. Дор.) [СВГ, 3, с. 85].

Ларь – ‘желоб, по которому сыплется мука на мельнице’: «Там есть еще корытце, по которому сыплется мука, так оно ларь называется» (Пуд. [СРГК, 3, с. 98].

Посыпóчек – ‘деревянный желоб для ссыпки зерна на мельничный жернов’: «Посыпочек был такой — лоточек. Зерно по ём сыпется в жернов» (Белом.) [СРГК, 4, с. 105].

Рыльце –‘длинный желоб на мельнице, по которому сыпалась мука’: «Мука-то по рыльцу бежит белая» (Вож. Пант.) [СВГ, 9, с. 77].

Помещение, где находятся жернова

Средняя жира – ‘помещение на мельнице, где находятся жернова’: «Три жиры на мельницы, средняя жира — там жернова, а в нижней жире — мука» (Онеж.) [СРГК, 2, с. 63–64].

Крылó – ‘верхний помост мельницы, где находятся жернова’ (Арх., Волог., 1890—1893) [СРНГ, 16, с. 343].

Кóжух – ‘помещение в мельнице, где стояло колесо, приводившее в движение песты’: «Было в мельнице колесо, а толчея в кожухе, помещение, где колеса были» (Карг.) [СРГК, 2, с. 386].

Помещение, куда поступает мука

Нúжняя жира – ‘помещение в нижнем этаже мельницы, с ящиками, куда ссыпается мука с жерновов’: «Мука-то выше ссыпается, там нижняя жира, такое помещение, там тоже ящики, и лоточки такие, по ним мука в ящички ссыпается» (Онеж.) [СРГК, 2, с. 63].

Пóдница – ‘пол на мельнице’: «Подница – это этаж. На мельницы три подницы. Третий этаж, верхний, мостили. Первая подница, вторая подница под верхним мостом. Из первой подницы сразу подъезд» (Сол.) [НОС, с. 858].

Престол – ‘стол, который ставили поперёк входа внутрь мельницы’: «На мельнице у двери всегда стоял престол» (Межд. Стар.) [СВГ, 8, с. 37].

Мельничные механизмы

Планзúтор – ‘часть машины на мельнице’: «Ситъ планзитъръ саржывые, шалковыи» (Палк.) [ПОС, 26, с. 217].

Обдúрка – ‘машина на мельнице, которая снимает с зерна оболочку’: «Абд´ирка для апч´истки зярн´а. Палк. Зярн´о кагд´а м´елют, то снач´ала п´устят в абд´ирку — абдирёт шк´уру проч с зярн´а» (Печ.) [ПОС, 22, с. 103].

Молóтный ставень – деталь в устройстве мельницы: «Один толчейный ставень, другой молотный; ставень поднимешь — мельница и пойдет» (Пуд.) [СРГК, 3, с. 252].

Толчейный ставень – деталь в устройстве мельницы: «Один толчейный ставень, другой молотный; ставень поднимешь — мельница и пойдет» (Пуд.) [СРГК, 3, с. 252].

Жернова

Жернов – ‘мельничный камень; он кремнистой породы, плоский, вытесан по круглому обводу, с насечкой или наковкой; железное веретено проходит сквозь вечею, ячею верхника, где наглухо заклинено в железную стригу, стрику, затем сквозь ячею нижника в деревянную втулку, зерно сыплется из ковша под веретено, в вечею’ [Даль].

Жёрнови – ‘жернова’ (Новг.) [СРНГ, 9, с. 142].

Мелея – ‘мельничный жернов’: «Мельницы, были на воды, лоток был, мелен и толчея, в толчею-ту и мелею-ту два русла» (Каргоп. Арх., 1931) [СРНГ, 18, с. 98].

Обдёрки – ‘особые жернова для лущения зерен овса’: «Ковды овёс на мельницу привезёшь, то обдёрками-то и обдираем» (Тот. Браг.) [СВГ, 5, с. 118].

Хлопот – ‘мельничный жернов’ (Олон.) – из иллюстрации поварёнка – ‘разливательная ложка’ [СРНГ, 27, с. 220].

Верхний жернов

Вéрхник – ‘верхний камень жернова’: «У жернова на верхнике облучь есть, есть пуп, на него шапка налажается, чтоб жернов вертелся» (Онеж.); «У жорнова-та “нижник” скажут да “верхник”. Внизу нижник, а верхник — верхний камень. У нижника пуп есть, а верхник накладывается на пуп» (Онеж.) [СРГК, 1, с. 181].

Нижний жернов

Нúжник – ‘нижний жернов’: «В горло трусится зерно, потом по краям мука вылетает на нижник» (Онеж.) [СРГК, 4, с. 23].

Куржóвина – ‘чурбан, забитый в отверстие нижнего жернова мельницы’: «А в мельниче могу показать вам и куржовину» (К-Г. Сиг.) [СВГ, 4, с. 21].

Отверстие в жернове

Вечея́ – ‘круглое отверстие посередине верхнего мельничного жернова, куда засыпают зерно’ (Даль [без указ. места]): «Насыпь много зерна вечею» (Славк. Пск., 1957) [СРНГ, 4, с. 218].

Вицéя – ‘дыра в середине жернова’ (Пинеж. Арх., 1878. Арх.) [СРНГ, 4, с. 308].

Стержни, на которые насажены жернова

Веретнó – ‘железный стержень шестерни, на который на мельнице насаживается верхний жернов’ «Веретно от жернова» (Печор.) [СРНГ, 4, с. 140].

Мельничный пуп – ‘железный стержень, на котором вращается жернов’ (Холмог. Арх., 1907) [СРНГ, 18, с. 105].

Петнúк – ‘металлический стержень, закрепленный в нижнем жернове мельницы, на который насажден верхний жернов’: «Две полушки у жернова, в верхней жабка, в нее петнúк входит, гвоздик в нижней полушке, на нем верхняя и вертится» (Вашк) [СРГК, 4, с. 491–492].

Сырье для изготовления жерновов

Жерновое каменье – «А в той Псковы реки и в малых речках всяких чинов люди выбираючи на плесах делают жерновое каменье мельничное и ручное» (ПГВ, Неоф., № 41, с. 158, 1849 г.) [ПОС, 26, с. 267].

Жерновúк – ‘камень, годный на жернова’ (Пск., Даль) [СРНГ, 9, с. 142].

Колесо водяной мельницы

Водяное колесо ‘колесо водяной мельницы’: «То водянойо колесо, а то сухойо колесо в анбаре» (Конош. Твр; Леш. Ол.) [АОС, 5, с. 13].

Молотня – ‘мельничное колесо, приводящее в движение жернов’: «Молотня — одно колесо, жёрнов вертит, другое — толчельня» (Медв.) [СРГК, 3, с. 252].

Детали колеса

Лопастúна – ‘лопасть колеса водяной мельницы’: «Лопастина сломалась, надо чинить, много зерна навезли» (Пест. + Вол.) [НОС, с. 519].

Пáлец – ‘лопасть водяного колеса’: «Вода падала на водяное колесо, на его пальцы» (Медв.) [СРГК, 4, с. 337].

Кружáло – ‘крыло водяной мельницы’: «А у неё шибко большие кружала-ти были» (Верх. Боров.) [СВГ, 4, с. 5].

Разлýка – ‘деталь мельничного колеса’: «Дырки, в которые поднимаются и опускаются песты, называются разлуки» (Пуд.) [СРГК, 5, с. 419–420].

Клéвка – ‘устройство, на котором держится вал водяной мельницы’: «Здесь клевка была, из толстого дерева, на ней вал стоит» (Медв.) [СРГК, 2, с. 362].

Жом – ‘приспособление для остановки мельничного колеса’: «Жом на мельнице был такой, колесо тако было выкруглено, вот зажимам, колесо и станет» (Онеж.) [СРГК, 2, с. 74].

Строительство и разрушение мельницы и плотины

Запру́дивать – ‘поднимать уровень воды в реке с помощью плотины’: «Та́м запру́дивали э́ту во́ду, водяна́я ме́льница ведь была́. Она ́ нако́пица, пото́м навезу́т э́тово зерна́, вот э́ту во́ду выпуска́ют в э́ту ме́льницу» (В-Т. Сфт) [АОС, 19, с. 184].

Запруди́ть ме́льницу – ‘Поднять уровень воды в реке (ручье) для работы мельницы’: «Во́т, наприме́р, ме́льницу запру́дят» (УСТЬ. Бст); «Ме́льницу запру́дить. Э́то на́до, што́бы ме́льница, она работайет, водяна́я ме́льница, от пото́ка воды́. А што́бы э́тот пото́к воды создать, на́до зьде́лать плоти́ну» (Хó. Зчч.) [АОС, 19 с. 184].

Закрывать – ‘перегораживать запрудой. О водоеме’: «Быва́ло у пого́щен закрыва́ли реку́ , ры́бу лови́ли, зако́локи де́лали. Ме́льницы бы́ли – мы ́ закрыва́ли пруды́» (Карг. Ош) [АОС, 17 с. 217].

Замоло́ть – ‘начать перемалывать, молоть’ «Ме́льниця на Крото́ви одна ́ и та ́ заме́лёт почьти ́ уш в роспу́ту, весно́й, она ́ не ме́лёт кру́глой го́т» (Пин. Пкш) [АОС, 18, с. 108].

Последствия строительства мельницы

«Тутенько построили мельницу, отчего и рыба потерялась» (Оп.) – из иллюстрации к тутенько – ‘в этом месте, здесь’ [НОС, с. 1210].

«Низину всю за мельницей как с весны водой залило, так ещё и до сих пор клочек не видно. Далеко ходить в обход-то, а видь без клочик-то и не дойтить» (Ст.) – из иллюстрации к клочка – ‘небольшое возвышение на болоте, покрытое травой; кочка’ [НОС, с. 392].

Разрушение мельницы

Зарешúть – ‘разрушить, ликвидировать’: «Зарешили у нас тепёрь все мёльницы, только и знаем мёсто, где стояли» (Сок.) [СВГ, 2, с. 146].

Промóй – «Та́м промо́й был, промы́ло. За́днефска ме́льница робо́тала, пото́м то́жэ промы́ло» (Вель. Пжм.) – из иллюстрациик за́дневской – ‘относящийся к д. За́дняя’ [АОС, 16, с. 255].

Место, где стояла мельница

Субóр (собóр) – ‘cкопление камней в реке на месте старых мельниц’: «За субором мелко, можно легко перейти через рек» (Под.); «На нашей Каменке много соборов» (Ст.) [НОС, с. 1155].

Шум – ‘место около д. Емельяновское’: «У нас все купаются на Шуму. Он недалеко: первые кладки пройдёте, вторые пройдёте, а там и Шум будет; там раньше мельница была» (Хв.) [НОС, с. 1315].

Стлань – ‘переправа через реку, сделанная на месте бывшей мельничной запруды’ (Гряз. Дем.) [СВГ, 10, с. 129].

Рыбная ловля у мельницы

Лень – ‘рыба линь’: «Лень — шелухи нет, на язя похожа рыба, но серая, как соломина. В Дубье на мельнице ловил мельник много леней» (Оп. + Новг.) [НОС, с. 501].

Наводянка – ‘вид рыбы’: «На мельнице наводянки водились» (Уторг.) [НОС, с. 589].

Топонимы

Ойконимы

Новая Мельница – деревня, Ермолинское сельское поселение, Новгородский район, Новгородская область.

Старая Мельница – деревня, Новгородский район, Новгородская область.

Гидронимы (потамонимы)

Мельничная – река, Чёбинское сельское поселение, Медвежьегорский район, Республика Карелия.

Мельничная – река, Кестеньгское сельское поселение, Лоухский район, Республика Карелия.

Мельничная – река, межселенные территории Онежского муниципального района, Архангельская область.

Канава – ‘ручей’: «На Канавы мельница. Воды мало, все берега зальёт, разольётся» (Мош.) [НОС, с. 365].

Микротопонимы

Замельница – ‘сенокосное угодье’: «Замельница — это тако место, в Замельнице лодки. Пошли косить Замельницу» (Хв.) [НОС, с. 300].

Мéльница – ‘название местности’: «Мельница – там ричиёк Гнишшя лафка пратикаит» (Тор.) [ПОС, 18, с. 142].

Мéльничий ручéй – ‘название реки’: «Рядъм с Кабыльим – Симънъфка, Драник, Мельничий ручий, Гульбишше» (Гд.) [ПОС, 18, 142].

Мельница – ‘место на р. Шелони у д. Городок’: «Змей на Мельнице много завелось» (Сол.) [НОС, с. 551].

Ме́льничное – ‘название места на реке’: «Там, где Ме́льничное, течение, где не было течения, там замерза́ло, и замерза́ло Бе́лое мо́ре» (Ковда) [Мызников, 2021, с. 258].

Ме́льничный поро́г – ‘название части Воицкого порога’: «Падун делится каменистыми островами на три части: левая носит название Толчея, средняя – Срединная падь и правая – Мельничный порог» (Надвоицы) (Бубновский, 1917) [Мызников, 2021, с. 258].

Ме́льничный поро́г (Сумский Посад) [Мызников, 2021, с. 385].

Ме́льничье – ‘название части с. Нюхча’: «В Нюхче: Верховье, Заручье, Малопосадское, Мельничье» (Нюхча. РСКП). [Мызников, 2021, с. 258].

Мельничье болото – ‘название болота у дер. Калинкино’: «А рядам Мельничье балота – мельница была» (Локн.) [ПОС, 18, 142].

Старая Мельница – ‘место’: «Я ещё маленькая была, ковда у нас на Старой Мельнице водяной проказил» (Хв.) [НОС, с. 551].

Черная Грязь – ‘название мельницы’: «На этой Поче мельница была Черна Грясь, фсе туда йезьдили, на эту мельницу, там запруда была» (Шенк. Яг.) [АОС, 10, с. 120].

Комментарии

Мельница играла важнейшую роль в жизнеобеспечении села. Это достаточно сложное гидротехническое сооружение, строительство которого требовало специальных знаний и больших трудозатрат. В говорах Северо-Запада сохранились до этнографической современности названия элементов конструкции здания, жерновов, водяного колеса, плотины, а также приемов, обеспечивающих функционирования мельницы (частичное открытие плотины в половодье и т. д.). В псковских говорах зафиксированы названия каменного сырья для изготовлении жерновов – песчаника с кварцевым цементом (жерновúк, жерновое каменье): «А в той Псковы реки и в малых речках всяких чинов люди выбираючи на плесах делают жерновое каменье мельничное и ручное». Добыча и обработка песчаника могла стать дополнительной отраслью специализации крестьянского хозяйства: «В этой деревне работали к мельницы жернова» (Карг.) [СРГК, 2, с. 306].

Массив «мельничной», технической в своей основе диалектной лексики, имеет большой объем и достаточно сложную структуру. В этом отношении есть сходство с лексикой колодца, который выполнял еще более важную для жителей деревни функцию. Со строительством мельниц сопряжено понятие складничество: «На Севере в старину существовал обычай большие и тяжелые работы, такие, как устройство водяных мельниц, расчистка леса под пашню, делать миром, коллективом, на паях, в складчину или, как тогда называли, в „складной живот" — общее имущество. Каждый участник „складного живота" имел в нем пай, часть, называвшуюся „сутки" и равную числу отработанных суток» (Арх., Зимин, 1965) [СРНГ, 18, с. 159].

Мельницы обычно обслуживали несколько поселений (см. рис. 3 – Гужовская водяная мельница на Левусозере) и могли располагаться в удалении от жилой застройки: «Мельница далеко была, по зимам поотъёзживаешь, а дома на жерновах мололи» (Медв.) – из иллюстрации к поотъéзживать – ‘ездить куда-нибудь не раз’ [СРГК, 4, с. 74]. В таких условиях наличие мукомольного производства становилось отличительным признаком деревни и ее жителей: падýнец – ‘житель деревни на реке Падун’: «На мельницу ходили, там жили падунцы, деревня большая была» (Пуд.) [СРГК, 4, с. 368].

Следует отметить, что энергия воды использовалась не только для помола зерна, но и для распила бревен (пильные мельницы) и обработки овечьей шерсти. В псковских говорах под мельницей понималось также здание с приспособлениями для чесания и валяния шерсти: «На мельницы часали шэрсть» (Остр.); «Ездють на мельницу, вадой чешуть» (Беж.); «Патом я ездила на Епринава шэрсть бить, на мельницу» (Кр.) [ПОС, 18, с. 139]. Использование плотин мельниц при сооружении малых гидроэлектростанций: «Ме́льница была водяна́я и свет водяно́й был. Свет по́сле войны́ стро́или, де́лали, са́ми фсё» (Воренжа) [Мызников, 2021, с. 448].

Место, где стояла мельница (мельничное место, мельничище), выделялось из окружающего пространства во время функционирования мельницы и после прекращения ее работы, что нашло отражение в топонимии и микротопонимии (ойконимы Мельница, гидронимы Мельничная, Мельничный Ручей и т. д.). Закрытие мельниц в 1920-е – начале 1930-х годов отмечено во многих иллюстрациях: «Как колхозы повелись, так мельниц нет» (Медв.) [СРГК, 4, с. 587]. Ряд терминов фиксирует следы существования в прошлом водяных мельниц (скопление камней, следы плотин). Таким образом, можно говорить о «жизненном цикле» мукомольного производства, основанного на использовании энергии воды. Для этого требовались знания по гидрологии и ведение наблюдений за уровнем воды. За пределами Северо-Западного региона в воронежских говорах зафиксировано терминологическое словосочетание красный столб – ‘столб на водяной мельнице для определения высоты воды’ (Ворон., 1858) [СРНГ, 16, с. 195].

Модельные объекты

Музей-мельница в д. Бугрово. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Псковская область.

Водяная мельница в деревне Зехново. Национальный парк «Кенозерский». Республика Карелия. Водяная мельница из д. Ширяиха Каргопольского района. Малые Корелы». Архангельская область.

Гужовская водяная мельница на Левусозере. Национальный парк «Онежское Поморье». Каргопольский муниципальный округ, Архангельская область.

Руины каменной водяной мельницы на реке Сума. Кингисеппский район, Ленинградская область.

Плотина пильной мельницы в гп Сиверский. Гатчинский район, Ленинградская область.

Руины плотины и водяной мельницы в деревне Костыжицы. Дновский район, Псковская область.

Посещение модельных объектов

Комплексы водяных мельниц за редким исключением не сохранились или находятся в руинизированном состоянии.

Музей-мельница в д. Бугрово – реконструкция на основе подлинного сруба, привезенного в Пушкинские Горы. Мельницу запускают по выходным дням. Экскурсоводы показывают внутреннее устройство и объясняют принцип работы старинных механизмов. В праздничные дни проходит театрализованный запуск мельницы. В память о её посещении можно увезти с собою свежемолотую муку, упакованную в сувенирный пакет.

Действующая Гужовская водяная мельница образца XIX века – объект экскурсионного показа. Участниками «Поморской плотницкой школы» и жителями Лекшмозерья воссозданы комплекс гидротехнических сооружений (плотина, водопроводящий тракт, здание водяной мельницы с мельничным механизмом, жилой дом мельника) и мельничный механизм (водяное колесо, песты, жернова).

Руины водяной мельницы на реке Сума находятся у автомобильного моста, недалеко от деревни Кайболово. Объект показан на геоизображении Яндекс.Карты. Плотина пильной мельницы на реке Оредеж расположена на территории гп Сиверский.

Источники информации

Гидротехнический комплекс «Гужовская мельница на Левусозере», кон. ХIХ в. – нач. ХХ в. (kenozero.ru). [Электронный ресурс]. URL: https://kenozero.ru/o-parke/kulturnoe-nasledie/arkhitektura-kenozerya/promyshlennaya-arkhitektura/gidrotekhnicheskiy-kompleks-guzhovskaya-melnitsa-na-levusozere-kon-khikh-v-nach-khkh-v/ (дата обращения: 23.11. 2023).

Горюнов В. С., Заяц И. С. Водяные и ветряные мельницы Северо-Западного региона России. Конструктивные особенности и типология // Вестник гражданских инженеров. Научно-технический журнал. №4 (9). СПб.: СПбГАСУ, 2006. 147 с.

Заяц И. С. Две мельницы Псковской губернии // Промышленное и гражданское строительство 2007. №5. С. 46–47.

Заяц И. С. Водяные и ветряные мельницы Северо-Западного региона России: история и перспективы сохранения. Дис. ... канд. архитектуры. СПб., 2007. 167 с.

Заяц И. С. Мельница в музейном комплексе д. Бугрово // Михайловская пушкиниана. Сборник статей научных сотрудников музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Выпуск 7. М.: «Вербум - М», 2000. С. 24–57.

Ларионов П. Водяная мельница. Вологда: Тип. Северосоюза, 1922.

Малые Корелы. Схема водяной мельницы. Архангельская область. [Электронный ресурс]. URL: https://www.korely.ru (дата обращения: 23.11. 2023).

Минейко Г. И. Статистическое описание сельского населения и его промышленности в Архангельской губернии / Сост. пом. пред. Стат. ком. Г. Минейко. Архангельск, 1874. 364 с.

Музейный комплекс «Бугрово» (pushkinland.ru). [Электронный ресурс]. URL: https://www.pushkinland.ru/2018/reserve/res4.php?ysclid=lvi70omh3m949811377 (дата обращения: 23.11. 2023).

Потахин С. Б. Ветряные и водяные мельницы Вытегорского уезда // Вытегра. Краеведческий альманах. Вып. 1 /гл. ред. Е. А. Скупинова. Вологда, 1997. С. 168–171. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1us/tuz/na/index.htm

Разрушенная эстонская водяная мельница, достопримечательность, Ленинградская область, 41К-112 — Яндекс Карты (yandex.ru). [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/maps/org/razrushennaya_estonskaya_vodyanaya_melnitsa/133066939167/?ll=28.883042%2C59.561657&z=13 (дата обращения: 23.11. 2023).