Воды карстовых областей

Воды карстовых областей

Карст (словен. Kras, нем. Karst) — совокупность явлений, связанных с деятельностью поверхностных и подземных вод, включая

- выщелачивание растворимых горных пород (известняков, доломитов, гипса), растворение с удалением (выносом) растворенных веществ;

- образование пустот (каналов, пещер в породе);

- образование провалов и оседаний кровли (воронки, лога, озера и др.).

Термин образован от названия известнякового плато в западной части Динарского нагорья на территории Словении и восточной Италии.

Литологические типы карста определяются составом карстующихся пород, к которым относятся карбонатные породы (известняки, доломиты, мел, мраморы, известковый туф или травертин); сульфаты (гипсы и ангидриты); галоиды (каменные и калийные соли). Карбонатные породы и их литологические разности относятся к труднорастворимым, сульфатные породы (гипсы, ангидриты) – к среднерастворимым; каменная, калийная и иные соли – к легко- и сильнорастворимым.

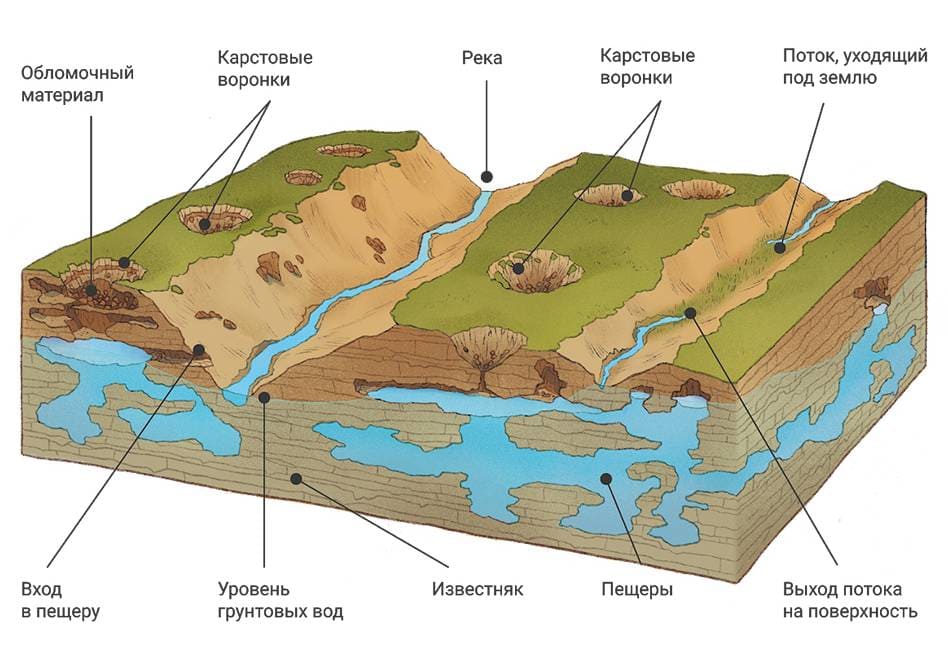

В результате выщелачивания в закарстованных массивах образуется сложная система подземных каналов вертикальной циркуляции (поноры) и горизонтальные галереи, расположенные на уровне подземных вод (рис. 1). По галереям, подземным долинам и гротам текут подземные реки, питающиеся водами вертикальных каналов; местами они образуют озера. Сток воды идет в направлении базиса эрозии. Выходящее на поверхность устье подземного карстового канала (воклюз) заканчивается гротом, из которого вытекает вода. С понижением базиса эрозии на более низком уровне формируется новый горизонтальный канал, а осушившийся грот превращается в пещеру. В зоне полного насыщения водой располагаются глубинные сифонные подземные карстовые каналы, по которым движутся напорные воды [Геологический словарь, 1, с. 309].

На Северо-Западе к карстующимся относятся карбонатные и сульфатные породы, соляные толщи. Напорные пластово-карстовые воды вследствие замедленной циркуляции более минерализованы. В осевых частях синеклиз они могут переходить в рассолы.

Карстовые воды Московского артезианского бассейна приурочены к ордовикским, девонским и каменноугольным отложениям. На Ордовикском плато (Ленинградская область) моноклинально залегающие закарстованные карбонатные толщи образуют локальные бассейны безнапорных, реже напорных карстовых вод. Трещинно-карстовые воды стекают преимущественно на север, где локализованы многочисленные, иногда высокодебитные родники с неустойчивым режимом. Мощность зоны сезонных колебаний карстовых вод достигает 15 м. На южной периферии плато родники приурочены к границе пород ордовика и девона. С зоной разгрузки карстовых вод связаны истоки и верхнее течение малых и средних рек – Оредежа, Изварки, Лопухинки и др.

Наличие включений и прослоев гипса в карбонатных отложениях Главного девонского поля обусловило появление сульфатных и сероводородных вод. В Сольцах (Новгородская область) соленые воды верхнедевонского карбонатного водоносного комплекса используются для лечебных целей. На территории Псковской области (Псков, Остров, Опочка) скважинами вскрыты пресные воды. В более восточных районах — в Чудово, Новгороде из скважин получены большие притоки солоноватой воды, непригодной для питья.

С подземным карстом Московского артезианского бассейна связаны исчезающие реки (Понерётка, Рагуша) и озера (Шимозеро, Ямное, Сухое и др.).

Карстовые и трещинно-карстовые воды Северо-Двинского артезианского бассейна встречаются в отложениях среднего и верхнего карбона, нижней и верхней перми. Водоносный комплекс среднего и верхнего карбона сложен известняково-доломитовой толщей. В карбонатных отложениях широко развиты карстовые источники, исчезающие реки и озера. Карстовые воды пресные гидрокарбонатно-кальциевой и гидрокарбонатно-магниевой гидрохимических фаций с минерализацией 0,2—0,3 г/дм3 и более, с жесткостью 4—5 мг-экв. При наличии среди водовмещающих пород гипса возникают воды сульфатно-кальциевые с минерализацией до 3 г/дм3 (родники у д. Скопинская на р. Онеге). В среднем течении р. Онеги в каменноугольных отложениях имеется хорошо разработанная и взаимосвязанная система полостей и трещин, что подтверждается водообилием карстовых родников с дебитом 50—200 дм3/с. Группа родников в районе д. Бережная Дубрава имеет расход до 600 дм3/с. В центральной, восточной и южной частях бассейна воды имеют высокую минерализацию, хлоридно-сульфатный и хлоридный состав (скважины в Няндоме, Коряжме, Серегово и др.).

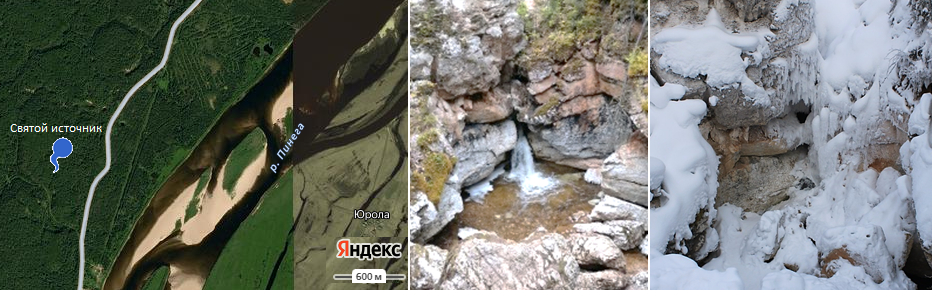

Нижнепермский кулойский водоносный комплекс сложен закарстованными гипсами и доломитами. Воды комплекса сульфатного, сульфатно-гидрокарбонатного состава, повышенной жесткости и минерализации. В некоторых сульфатно-кальциевых источниках имеется сероводород (источник на р. Пинеге). По мере погружения кулойского водоносного комплекса под верхнепермскую пестро-цветную толщу происходит смена сульфатно-кальциевых вод на хлоридно-натриевые соленые воды и рассолы. В Коряжме на глубине более 523 м в гипсово-доломитовой свите встречены три прослоя каменной соли.

Верхнепермский водоносный комплекс приурочен к карбонатной толще, которая протягивается широкой полосой от бассейна р. Онеги до берегов Мезенского залива. В южной части, где развиты чистые белые и серые известняки, карстовые воды имеют большую водоносность. Местами в верхах водоносного комплекса встречен гипс (Тотьма, Леденга). В некоторых сульфатно-кальциевых источниках выделяется сероводород (источник на реке Пинеге). С верхнепермским водоносным комплексом связаны многочисленные источники соленых и сероводородных вод, которые в настоящее время используются как лечебные. Многие источники содержат минеральные воды питьевого и бальнеологического значения (Тотьма, село имени Бабушкина, Сольвычегодск, Солониха) [Максимович, 1969, с. 96–102].

Иллюстрации

- Поверхностный и подземный карст. Схема.

- Экскурсионный гидрогеологический маршрут Пашозеро — Лукино — долина реки Канжая. Природный парк «Вепсский лес» (Тихвинский район Ленинградской области).

- Карстовый источник в гипсах Кулойского плато. Пинежский государственный заповедник. Архангельская область.

- Карстовая река Рагуша. Памятник природы регионального значения. Экологическая тропа в долине реки Рагуши. Ленинградская и Новгородская области.

- Заказник «Карстовые озера». Озеро Ямное и карстовый провал Провалучая Яма. Хвойнинский район. Новгородская область.

- Карстовое озеро Падучее. Заказник «Игоревские мхи». Хвойнинский муниципальный округ, Новгородская область.

- Видео. Воклюз в долине Мсты – выход на поверхность карстовой реки Понерётки. Новгородская область. Народные термины

Поверхностный карст

Коры́то – ‘низкое место с ямами’ (Бор. + Ок.) [НОС, с. 339].

Промóй – ‘мелкие карстовые пустоты, пещерки в известняках’ (Новг., 1965) [СРНГ, 32, с. 188].

Ло́дма – ‘ложбина в известняковой почве’ (Борович. Новг.) [СРНГ, 17, с. 106].

Плёсо – ‘яма’: «Плёсо — это водяная яма, непробегающая, вода там стоит, внизу, видать, кипун есть» (Дем. + Под.) [НОС, с. 824].

Ля́га – ‘низкое место, обычно заливаемое водой’: «Место тако с водой в лесу, ляга. Как ручей длинный тянется» (Хаймусово); «Тут кругло озеро у нас в ляге, воду и зимой и летом берем» (Кулой) [СПГ, 2014, с. 147].

Провáл – ‘бездна, пучина’ (Вологодская губ.) [Дилакторский, с. 411].

Пропасть – ‘глубокая карстовая воронка’ (Бор.) [НОС, 968].

Я́ма – ‘карстовая воронка’: «Провалучая яма – на ровном месте яма, где подземная река» (д. Опарино, Хвойнинский район Новгородской обл.) [13, с. 134].

Карстовые пещеры

Печéрка (печорка) – ‘пещера; ‘отверстия в карстовом провале залива, соединяющие его с подземными пустотами’ (Плесецкий р-н Архангельской обл.) [СРНГ, 26, с. 350].

Пещýра – ‘пещера’: «Из белокаменной пещуры / Выходила широкоперая змея» (Валдайский уезд Новгородской губ.) [СРНГ, 27, с. 17].

Расщéдлина – ‘пещера’: «В расщедлинах-то, в Голубине лед-то не тает» (Пинеский р-н Архангельской обл.) [СРНГ, 34, с 333].

Гробня́ – ‘провал в земле, пещера’ (Шен. Арх.) [СРНГ, вып. 7, с. 147].

Глызóвня – ‘пещера’ (Арх. губ.) [СРНГ, 6, с. 225].

Подземный карст

Понóрье – ‘место, где происходит размывание водой горных пород и образование в них пещер, пустот, впадин и т.п.’ (Новгородская обл.) [СРНГ, 29, с. 268].

Скúпень – ‘известковый сталактит в трещине, пещере или штольне’ (Бор. Новг.) [СРНГ, 38, с. 6];

Понор

Окрéжек – ‘яма в озере’: «Окрежек — така яма в озере, а кругом трава. В окрежках налимы живут, ребятишки их ловят. Вода из окрежка уходит, и налимы уходят. Мы их не ела (налимов)» [Новг.) [НОС, с. 716].

Падýн в значении ‘место исчезновения ручья под землю’ (Кречетово, Мальцевская, Мозолина, Погост, Спицынская, Трофимовская, Ширяиха) [Гусева, 1971, с. 87].

Ердан — ‘воронка в ручье или реке’ (Усачевская) [Гусева, 1971, с. 87].

Понор и воклюз

Понóра – ‘отверстие на дне карстовой воронки, сквозь которое уходит под землю вода и появляется’: «Понора — яма в земле, туда вода, уходит аз озера, реки. Вот Понерёпгка в поноры уходит. Была река, а уйдёт в поноры, и нет реки» (Оп. + Бор.) [НОС, с. 901].

Понóра (понóрка) – ‘отверстие на ’дне карстовой воронки, сквозь которое уходит река (озеро) под землю’: «Это небольшое отверстие, местами на дне их бывают камни, иногда поросли травой. Понорки могут быть небольшими или в виде больших дыр» (Боровичский р-н Новгородской обл.) [НОС-1, 8, с. 140].

Понóрка – ‘отверстие на дне карстовой воронки, сквозь которое уходит под землю вода и появляется’: «Понорка — место, где река выходит на поверхность. Это небольшое отверстие, местами на дне их бывают камни, иногда поросли травой. Понорки могут быть небольшими или в виде больших дыр» (Оп.) [НОС, с. 901].

Понóрье – ‘отверстие на дне карстовой воронки, сквозь которое уходит под землю вода и появляется’: «Вода ушла в понорье» (Оп.) [НОС, с. 901].

Карстовые водоемы

Падучее озеро – ‘карстовое озеро’ (Оп.) [НОС, с. 704].

Шмуруга – ‘карстовая речка, ручей’: «Шмуруга — ручей или речка, которая местами уходит под землю, а потом снова выходит на поверхность» (Оп.) [НОС, с. 1310].

Топонимы

Гидронимы

Круглое озеро – озеро, Нюксеницкий район, Вологодская область [Федотовский, 2001].

Падучее – озеро, Хвойнинский муниципальный округ, Новгородская область.

Сухое – озеро, Хвойнинский муниципальный округ, Новгородская область.

Понорка (Понерётка) – ‘левый приток р. Мсты’: «Понорка — буйная речка, сначала течёт по полям и лесам, течёт и под землей в основном, иногда выходит на поверхность. Зовут её и Понерёткой» (Оп.) [НОС, с. 901].

Понырь – река, приток Воложбы. Бокситогорский район, Ленинградская область.

Микротопонимы

Алифинский провал (Нюксеницкий район Вологодской области) [Федотовский, 2001].

Гостицкая Яма (Главное девонское поле), п. Гостицы, Сланцевский район Ленинградской области.

Копорский провал (Ордовикское плато, п. Копорье, Ломоносовский р-н Ленинградской обл.). Провалучая (Провалуча) Яма – ‘яма в карстовом озере’: «Вот у Спасова Провалуча Яма, там в самом, деле провалуча, на бору, на высоком месте, глубоко, метра, на четыре чашка с водой, испоконъ веков там однако вода. Провалучая, Яма на, горе, а в Провалучей Ямы вода выше озера, Провалучая, Яма вечна, она одна во всей Новгородской области» (Хв.) [НОС, с. 1330], д. Спасово, Хвойнинский район Новгородской области.

Понóрки – ‘место около д. Опеченский Рядок’ (Оп.) [НОС, с. 901].

Я́мчище – ‘местность с карстовыми воронками’ (Оп.) [НОС, с. 1331].

Комментарии

Воды карстовых областей доступны для непосредственного наблюдения в восходящих и нисходящих источниках, воклюзах, пещерах. Свидетельством существования подземных каналов служат исчезающие реки и озера – см. иллюстрации к глагольным лексемам, обозначающим исчезновение и наполнение озера: осохнуть – ‘исчезнуть, иссякнуть’: «На моём-то веку озеро только один раз осохши было (о карстовом озере)» (Хв. + Новг.) [НОС, с. 741]; пасть на я́му – ‘скрыться, уйти в карстовую воронку. — Об озере’ (Хв.) [НОС, с. 793]; потеря́ться – ‘исчезнуть, утратиться’: «Пошли другой раз, а это озеришко потерявши, оставит кольцо метров двадцать (о карстовом озере)» (Мош.) [НОС, с. 927]; отрыгнýть – ‘заполниться водою вновь. — О карстовых озерах’: «Вода в озёрах приходит и уходит без видимых причин. Когда озеро начинает заполняться, говорят, что вода отрыгнула или озеро отрыгнуло» (Оп. + Хв.) [НОС, с. 761].

Проявления карстовых процессов наиболее полно отражены в говорах Новгородской области. На Пинеге в ареале распространения гипсового карста зафиксирован термин расщéдлина – ‘пещера’: «В расщедлинах-то, в Голубине лед-то не тает» (Пин. Арх.) [СРНГ, 34, с. 333]. Термин ля́га, согласно иллюстрации, можно идентифицировать как название обводненного карстового провала: «Тут кругло озеро у нас в ляге, воду и зимой и летом берем» (Кулой) [СПГ, 2014, с. 147]. К карстовым провальным озерам относится ряд круглых озер – гидроним зафиксирован в Вологодской области. Научный термин карстовое озеро приведен в некоторых иллюстрациях: «Там у них на берегах карстового озера, каболки забиты, верёвки к ним, привязаны» – см. кабóлка – ‘вбитый в землю кол для причаливания лодок’ (Мош.) [НОС, с. 357].

Модельные объекты

Родники Ордовикского плато. Памятник природы Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка. Экотропа. Ломоносовский район Ленинградской области.

Девонский карст. Изборско-Мальская долина (Словенские ключи и источник Кипун). Печорский район Псковской области.

Родники Карбонового уступа. Резерват «Урья—Канжая» (Природный парк «Вепсский лес»). Экскурсионный гидрогеологический маршрут Пашозеро — Лукино — долина реки Канжая. Природный парк «Вепсский лес» (Тихвинский район Ленинградской области).

Карстовая река Рагуша. Памятник природы регионального значения. Ленинградская и Новгородская области. Экологическая тропа в долине реки Рагуши.

Карстовая река Понерётка, приток Мсты. Боровичский район Новгородской области.

Заказник Карстовые озера. Озеро Ямное и карстовый провал Провалучая Яма. Хвойнинский район. Новгородская область.

Карстовый источник Святой в пермских гипсах Пинего-Кулойского (Беломорско-Кулойского) плато. Пинежский государственный заповедник. Архангельская область.

Посещение модельных объектов

Подземный карст, карстовые реки и озера включены в систему ООПТ России и рассматриваются как важный ресурс для развития экологического, познавательного, учебного туризма. По резервату «Урья—Канжая» в Природном парке «Вепсский лес» проложен гидрогеологический экскурсионный маршрут «Пашозеро — Лукино – река Канжая». Основные объекты показа: группа высокодебитных источников карстовой природы в долине реки Урьи, эксплуатирующих воды водоносных комплексов среднего карбона. На участке речной долины длиной около 4 км находятся 12 карстовых родников [Виноград, 2017]. Такие места определяются как ключевúдные – ‘имеющий много ключей, родников’: «У нас уж место тут тако, все ключевúдно» (Тихв.) [СРГК, 2, с. 376]. Высокую посещаемость имеют Изборско-Мальская долина, пещеры в бассейне Пинеги, долина карстовой реки Рагуши, воклюз реки Понерётки. Доступ к карстовым озерам на междуречных равнинах может быть затруднен из-за заболоченности местности.

Источники информации

Водопад Святой Источник. Голубино. [Электронный ресурс]. URL: https://pibig.info/uploads/posts/2022-11/1669426679_59-pibig-info-p-pinezhskii-zapovednik-krasivo-61.jpg (дата обращения: 09.10.2023).

Воклюз в долине Мсты – выход на поверхность карстовой реки Понерётки. Новгородская область. Видеосъемка А. Соколовой.

Голубино. Культурно-ландшафтный парк. [Электронный ресурс]. URL: https://golubino.org/?ysclid=lshvy7cumw944072211 (дата обращения: 09.12.2023).

Горбунова К. А. Карстоведение. Вопросы типологии и морфологии карста: Учебное пособие по спецкурсу. Пермь: ПГУ., 1985. 88 с.

Гусева Л. Г. Географическая терминология Каргопольского края и ее отражение в топонимике // Ученые записки УрГУ. № 114. Серия филологическая. Вып. 18. С. 86–98. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/27813/1/vtop_1971_09.pdf?ysclid=lsgg3dxbhr989837544.

Каньон реки Рагуша. Фото. [Электронный ресурс]. URL: Каньон реки рагуша фото — Каталог Фото (catalog-photo.ru) (дата обращения: 09.10.2023).

Катаев В. Н., Ковалёва Т. Г. Карстоведение. Теоретические основы и практические приложения: учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2023. 102 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/Kovalyova-Kataev-Karstovedenie-Teoreticheskie-osnovy-i-prakticheskie-prilozheniya.pdf (дата обращения: 09.10.2023).

Максимович Г. А. Основы карстоведения. Т. II. Вопросы гидрогеологии карста, реки и озера карстовых районов, карст мела, гидротермокарст (учебное пособие). Пермь. ПГУ им. имени А. М. Горького, 1969. 530 с. URL: http://www.rgo-speleo.ru/books/maximovich_v2.pdf.

Озеро Падучее в заказнике «Игоревские мхи» / Туризм в Хвойнинском районе. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-178639121_193?ysclid=lsh8c0n4pn195893494 (дата обращения: 09.11.2023).

Пинежские пещеры / Открытый север. Туристический портал Архангельской области. [Электронный ресурс]. URL: https://pomorland.travel/what-to-see/pinezhskie-peshchery/?ysclid=lshw1iad39120020471 (дата обращения: 09.12.2023).

Поверхностный и подземный карст. Схема. Карст. [Электронный ресурс]. URL: https://prirodainfo.ru/wp-content/uploads/2021/05/karst-formy-reljefa.jpg (дата обращения: 11.02.2023).

Провалучая Яма / Администрация Хвойнинского муниципального района | Памятники и достопримечательности. [Электронный ресурс]. URL: http://rayon.xn----ctbesaecgdybii3ai3bt.xn--p1ai/pamyatniki-i-dostoprimechatel-nosti.html (дата обращения: 11.02.2023).

Сабуров Д. Н., Гольянов Э. В., Танасийчук В. Н. Подземный карст Пинего-Северодвинской карстовой области // Пещеры Пинего-Северодвинской карстовой области. Сборник статей. Л., 1974. URL: http://www.nordspeleo.ru/cca/ppcko/karst_pcko.htm.

Святой Источник зимой: Святой источник находится справа внизу [Электронный ресурс]. URL: https://photo.foto-planeta.com/view/9/1/3/5/golubino-913560.jpg (дата обращения: 09.10.2023).

Северная сказка. Дорога на водопад Святой источник. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/video-218908705_456239161 (дата обращения: 09.10.2023).

Соколова А. А. Карст и суффозия в нематериальном культурном наследии Северо-Запада России (по материалам русских диалектных словарей) // XXVI Царскосельские чтения. Материалы междунар. науч. конф. Т. II. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2022. С. 259–264.

Федотовский А. Экспедиция по изучению карстовых форм рельефа // Программа практической экологии – в действии: из опыта экологической работы со школьниками / сост. и ред. Л. А. Коробейникова. Вологда, 2001. С.118–124

Экотропа Лукинская – Вепсский лес /Ленобласть. [Электронный ресурс]. URL: https://xn--80ablxckh1aj4h.xn--p1acf/mesta/ekotropa-lukinskaya-vepsskij-les/?ysclid=lsdae7p7t8396084356 (дата обращения: 09.10.2023).

Составители словарной статьи

Н. А. Бродская, А. А. Соколова