Моря и побережья в православии и обрядовых практиках

Моря и побережья в православии и обрядовых практиках

Православие играло важную роль в организации пространства и всего мироустройства приморских деревень и сел. Храмовый комплекс с церковью и колокольней выступал в качестве доминанты, фокуса восприятия, а в приморско-прибрежном селениях был включен в систему морской навигации. Этой цели служили также поклонные и обетные кресты, установленные на высоких морских берегах, в устьях рек и на прилегающих возвышенностях. Так освоенность пространства связывалась с вертикалями крестов, храмов, колоколен, маяков, мачт кораблей [Давыдов, Теребихин, 1990, с. 174]. Материалы культурологических исследований свидетельствуют о сохранение ритуальной значимости обетных крестов для жителей селений Поморского берега Белого моря [Самойлова, 2017].

Православный календарь и список особо чтимых святых был достаточно устойчивым на всем пространстве Русского Севера. Все стороны морской культуры пронизывал культ святого Николая. Многие храмы освящались во имя Пресвятой Богородицы, Ильи Пророка, великомученика Георгия, Иоанна Крестителя. Среди христианских праздников особо выделялись Егорьев и Петров дни [Теребихин, 1993, с. 83’]. Почитались также святые – местные уроженцы. Устойчиво сохранялась традиция временного ухода молодых людей в Соловецкий монастырь «трудниками» [Бернштам 2009].

Праздничный календарь поморов существенно не отличался от праздничного общерусского календаря, однако в нем отсутствовали многие праздничные циклы, связанные целиком с земледелием или скотоводством. Заметное место в Поморском праздничном календаре занимали Святки с гаданиями и игрищами. В Архангельской губернии большинство престольных праздников приходилось на летнее время; каждое село отмечало свой престольный праздник, на который собиралось множество гостей. Наиболее распространенными «престолами» в Поморье были Петровское заговенье и Петров день, Иванов день, Троица, Пасха, Ильин день и т. д. [Фролова, 2006]. Праздники поморов маркировали смену времен года, начало и окончание промысловых сезонов Праздничное время считалось священным. В народном православии с ним были связаны многочисленные приметы и ограничения на ведение промысловой деятельности, уходящие корнями в дохристианские культы (см. Моря и побережья в мифологии и обрядовых практиках).

Иллюстрации

- Соловецкий монастырь. Фотоархив Института гидрологии и океанологии РГГМУ.

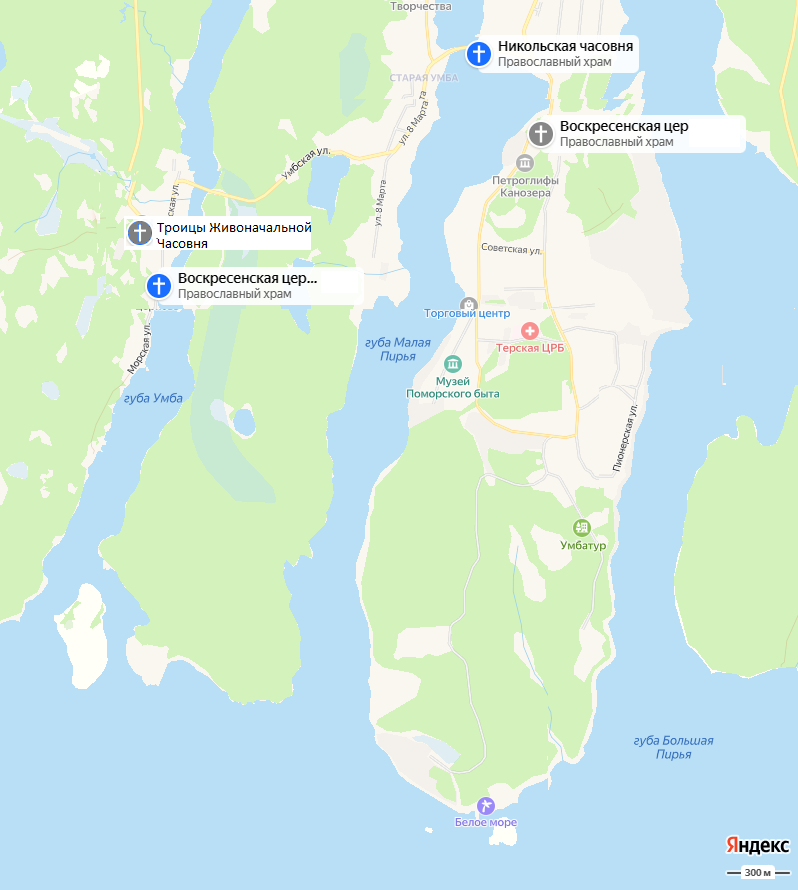

- Культовые постройки и места на территории пгт Умба, Терский район, Мурманская область.

- Обетные и памятные кресты на геоизображении села Шуерецкого. Республика Карелия. По Е. В. Самойловой (2017).

- Село Шуерецкое – одно из немногих беломорских сел, где ещё жива традиция обетных крестов (fototerra.ru). Дата публикации: 06.10.09.

- Мыс Сатанский, отметь Сатанские Корги. Белое море.

Народные термины

Объекты церковного комплекса

Часо́вня – ‘небольшое церковное строение с иконами, но в отличие от церкви без алтаря’: «До часовни – Верхнее Койрово» (Сумский Посад); «Тут часо́вня была́, в дере́вне бы́ло четы́ре, три, три часо́вни. Здесь Петру и Павлу, на горе — где телевышка, там была Тро́ица, в устье реки Никольская была, при вы́езде в мо́ре фсегда́ заежжа́ли, помо́лятса Никола́ю Уго́днику и пое́хали в мо́ре» (Нестерова Е. М., Умба) [Мызников, 2021, с. 540, 707].

Крест

Поклонный крест

Крест – ‘поклонный крест’: «У креста было креста, Да у каменного моста» (Оленица, СПМО) [Мызников, 2021, с. 216–217].

Обетный крест

Обетный крест: «По поморскому обычаю, удача требовала вознаградить место, пославшее добычу. По берегам реки стояло множество обетных православных крестов. Ставили их в том случае, когда попадались жемчужины идеальной формы и чистоты. А вот, например, у нас по Варзуге реке доставали жемчуг. И если вот в каком-то месте достали хорошую жемчужину… Вот, например, у дяди моего, у родного. Достали они с женой жемчужину. В то время она двести рублей стоила. И тут они ставили крест» (Варзуга. ТЭЗТП) [Мызников, 2021, с. 790].

Локализация крестов

Взгла́вье – ‘выдающаяся в море оконечность острова или материка’: «Взглавье – приметное место. На взглавье кресты либо гурьи ставят» Помор. (Гемп) [Мызников, 2021, с. 73].

Крестовá гора – ‘кладбище, расположенное на угоре холма, кладбище на сухом плоскогорье или на возвышенности’ Сум.) [Дуров, 2011, с. 191].

Крестовáтик – ‘выдающийся в море выступ скалистого берега, изобилующий деревянными крестами’ (Сум.) [Дуров, 2011, с. 191].

Крествóвой наволóк – ‘выдающийся в море мыс берега, изобилующий о побережье деревянными крестами’: «Кресты здесь как памятники, знаменующие известные житейские события, вроде радостной встречи, разлуки, смерти близкого и любимого человека, благополучного окончания в морском плавании, случайного спасения от крушения судном в шторм на море и т. п. Таких наволоков по всему Беломорскому побережью много, но больше всего их около села Шуерецкого. Некоторые из этих памятников, безмолвных стражей заливов моря, уже сгнивших, еще и до сих пор заменяются новыми. Таким образом они переходят по наследству от отца к сыну, от матери к дочери и составляют предмет постоянного попечения рода, о чем свидетельствуют лоскуты материй и другие тряпки, навешиваемые на крестах» (Повс.) [Дуров, 2011, с. 191].

Крестовый остров: «Крестовой островок в жерле, как из залива в море выезжать» (Канд.) – из иллюстрации к жерло' – ‘узкий выход из глубокого залива, губы’ [СРГК, 2, с. 52].

Обеты

Лица, давшие обет

Обетовáние – ‘обет’: «И вот там [в Соловецком монастыре] некоторые по обетованию жили» (Кем.) [СРГК, 4, с. 76].

Обещáние – ‘обет’: «В церковь ходим, обещание даем, платину полагаем какой богородице иль угоднику Николаю» (Кем.);

Обещание положить (класть, покласть) – ‘дать обет’: «Обещание положат, запишутся, что съездить обязательно надо в Соловецкое, мы-то не бывали, не клали, никуда не ездили» (Онеж.) [СРГК, 4, с. 76–77].

Обещáник – ‘тот, кто дал обет’: «Обещаник — кто пообещает ехать в Соловецкий монастырь, ее, мол, Бог вылечит» (Медв.) [СРГК, 4, с. 77].

Православный календарь

Водосвятие

Свято́е купа́ние – ‘купание в Крещенский праздник в проруби’: «Руби́ли про́рурь и ба́тюшка освеща́л э́ту про́рупь и приходи́ли и пры́гали в неё́ пря́мо, ну, руба́шки дли́нные одева́ли про́сто, и сра́зу выбега́ли, никто́ не заболе́л, како́е-то бы́ло купа́ние свято́е, иорда́н и́ли ёрда́н называ́лось» (Княжая Губа) [Мызников, 2021, с. 226];

Иорда́н – ‘большая прорубь, вырубаемая в Крещение для освящения воды на реке, озере’: «Руби́ли про́рурь и ба́тюшка освеща́л э́ту про́рупь и приходи́ли и пры́гали в неё́ пря́мо…» (Княжая Губа) [Мызников, 2021, с. 169–170]; В иордане в Крещение купались, здоровья искали. Поп окунает крест, как третий раз окунает, так прыгали» (Тер.) [СРГК, 2, с. 294].

Ердáн – ‘квадратная прорубь во льду для крещенского водосвятия в религиозный праздник Крещение’ (Повс.) [Дуров, 2011, с. 112].

Крестный ход

Из иллюстрации к Госудáрська дорога – ‘под этим названием до сих пор известна в народной памяти проложенная Петром Великим дорога от села Нюхчи с берега Белого моря к Онежскому озеру до Повенца. По этой дороге, как говорит предание, Петр силами поморских людей с Беломорья и тяглых людей монастырских тащил свои два военных фрегата волоком из Белого моря в Онежское озеро. Дорога эта теперь уже давно заросла лесом и уничтожилась и лишь немного заметна около села Нюхча. При царизме из местной церкви ежегодно совершался крестный ход с молебствием’ (Нюх.) [Дуров, 2011, с. 86].

Приходские праздники

Обещáник – ‘день, связанный с празднованием памяти того святого, которому посвящена местная церковь, или с обетом в связи с каким-нибудь бедствием’: «Обещаник— обещали, что в какой деревне праздновать будут, а зимой не обещаник» (Шексн.) [СРГК, 4, с. 77].

Обéщаный прáздник – ‘день, связанный с празднованием памяти того святого, которому посвящена местная церковь, или с обетом в связи с каким-нибудь бедствием’: «Ето на Смоленскую было, обещаный был праздник (Чер.); «После роботы идем на обещаный праздник, в каждой деревне свой обещаный праздник» (Шексн.) [СРГК, 4, с. 77].

Ярмарка

Я́рмарка – ‘торг, устраиваемый регулярно, в определенное время года и в определенном месте для продажи и закупки товаров’: «На Покров на устье ярмарка была – с первого октября по первое ноября» (Кузомень); «Вот приезжали - у нас праздник был в деревне, Зимний Никола. Съезжался весь берег. У нас здесь устраивались ярмарки. Приезжали из Лопи, из Ловозерского района, ижемцы и лопари. И весь берег, вплоть до Кандалакши. Все эти деревни – Кузрека, Оленица, Чаваньга, Тетрино, Стрельна, Пялица. Приезжали сюда, привозили все свои товары, мы здесь центром были, в Варзуге. Последняя ярмарка была в тысяча девятьсот тридцать третьем году» (Варзуга); «Хотя теперь не было ярмарки, приехали лопари Воронежского, Пулозерского‚ Семиостровского, Кильдинского и Каменского погостов» (Ловозеро, Золотарев) [Мызников, 2021, с. 565–566].

Промысловый календарь

Промысло́вый праздник – ‘относящийся к промыслу’: «Покров – промысловый праздник. Церковь была раньше не здесь, а была на устье. очень красивая была» (Варзуга) [Мызников, 2021, с. 405].

До звиженья – ‘период осеннего промысла трески у берегов Мурмана с 15 по 30 августа, определяемый поморами по дню церковного праздника, т. н. Воздвижение. Этот период времени считается ранним осенним промыслом, на который остаются некоторые рыбаки на промысле в надежде подзаработать лиш нюю копейку, т. к. рыба в это время подходит к берегам и берет на уду’ (Повс.) [Дуров, 2011, с. 101].

Веденьев день: «Перед Веденьевым днем уходят на зимню, и рыба с этого промысла идет также в Петербург, через посредство села Шунги» (Кола. Максимов) из иллюстрации к зи́мня ‘зимний лов рыбы’ [Мызников, 2021, с. 163].

Православный календарь в номинации объектов промысла

Ильи́нка – ‘cемга (обычно крупных разеров, которую вылавливают в конце июля – начале августа’: «На Богослова. 2 августа – Ильин день, и говорят, ильинка. Она уже крупнее, пойдет уже крупнее. Сдвиженье – ‘мелкая семга’: «На Покров, так, тоже крупная семга-то» (Ручьи. Дранникова, Морозова) [Мызников, 2021, с. 169].

Егорьевска я сельдь – ‘мелкий сорт сельди, появляющейся в Белом море около 23 апреля по ст. стилю (Егорьева дня)’ (Помор. Арх., 1885. Слов. Акад. 1897 [с пометой «обл.»]): «Мелкая сельдь — в 16 кг — 200—250 шт. Ловили ее подо льдом, так как она появляется в Белом море не раньше первых чисел мая» (Клыков [с пометой «устар.], 1968) [СРНГ, 8, с. 317].

Старообрядческие поселения

Соро́кский о́стров: «На Соро́кском острове старообря́дцы жыли, на Больни́чном острове - полешы́, теперь Беломорск» (Шижня) [Мызников, 2021, с. 327].

Топонимы

Микротопонимы

Нико́льская сторона́ – ‘часть с. Варзуга’: «Берега реки в селе звались по стоящим здесь церквям – Никольской и Успенской сторонами» (Варзуга. ТЭЗТП) [Мызников, 2021, с. 484].

Успе́нская сторона́ – ‘часть с. Варзуга’: «Берега реки в селе звались по стоящим здесь церквям – Никольской и Успенской сторонами» (Варзуга. ТЭЗТП) [Мызников, 2021, с. 484].

Сатанцы (Сатанские Корги) – отмель на Белом море. В «Лоции Белого моря» указано, что к отмели Сатанцы нельзя подходить ближе, чем на 1,7 мили, что свидетельствует об опасности данного объекта [Березович, 1998, с. 195].

Голгофа – гора. Остров Анзер, архипелаг Соловецкие острова. Белое море.

Комментарии

Языковые данные свидетельствуют о значимой роли православной церкви на Русском Севере: вера объединяла население Беломорье, особенно в минуты опасности: «Взводни ходили по морю, как агромадные горы. Крещёные так уже и думали, что наступил конец свету» (Шуерецкое. ИАОИРС), см. крещё́ные – ‘люди, народ’ [Мызников, 2021, с. 217].

Наложение промыслового и православного календарей придавало промысловой деятельности дополнительный сакральный смысл, позволяло преодолевать трудности: «С богом хоть за море (прибавка: а без бога ни до порога)» [Даль. Пословицы и поговорки русского народа].

Местоположение храмовых построек, обетных и поклонных крестов закреплялось в номинации мысов, островов: Церковная луда – из иллюстрации к белопýшка – ‘цветок с белыми пушистыми семенами’: Белопушка за Церковной лудой растет» (Тер.) [СРГК, 1, с. 57]. Храмы не только организовывали визуальное пространство, но и создавали звуковой фон «Тако́й был звон, когда́ звони́ли ф колокола́, бы́ло слы́шно на острова́х» (Ковда) – из иллюстрации к о́стров – ‘небольшой участок суши, со всех сторон окруженный водой’ [Мызников, 2021, с. 327].

Модельные объекты

Село Шуерецкое, Беломорский муниципальный округ, Республика Карелия.

Храмы и часовни в приморско-прибрежных и приморско-приречных селениях.

Посещение модельных объектов

Храмовые комплексы, памятные и обетные кресты, расположенные на территории жилых и нежилых поселений, имеют различную транспортную доступность и сохранность, что следует учитывать при выборе маршрута. Большой объем информации размещен на сайтах приходов и других структур церковной организации.

Источники информации

Березович Е. Л. Топонимия Русского Севера: Этнолингвистические исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 1998. 340 с.

Давыдов А. Н., Теребихин Н. М. Порт и корабль: семантика севернорусской морской культуры // Механизмы культуры. М.,1990. С .174–190.

Самойлова Е. В. Группы обетных крестов Белого моря: прогностические и темпоральные аспекты обрядовых практик в с. Шуерецкое Беломорского р-на Республики Карелия // Традиционная культура. Научный альманах. 2017. № 1. С. 23–37. URL: 005_01_2017_CC.indb (trad-culture.ru).

Село Шуерецкое – одно из немногих беломорских сел, где ещё жива традиция обетных крестов (fototerra.ru). Дата публикации: 06.10.09. [Электронный ресурс]. URL: https://fototerra.ru/photo/Russia/Shueretskoe/image108453.jpg (дата обращения: 23.01.2023).

Теребихин Н. М. Сакральная география Русского Севера: (религиозно-мифологическое пространство севернорусской культуры). Архангельск: Поморский междунар. пед. ун-т им. М. В. Ломоносова, 1993. 220 с.

Фролова А. В. Трансформации праздничной культуры русских Архангельского Севера в XХ - начале XXI в. // Этнографическое обозрение. 2006. № 6. С. 108–124.