Моря и побережья в мифологии и обрядовых практиках

Моря и побережья в мифологии и обрядовых практиках

Мифология и обрядовые практики занимали значимое место в культуре русского населения Беломорья, специфика которой в значительной степени обусловлена промысловой деятельностью: «Море – наше поле» [Даль. Пословицы русского народа]. Мореплавание, морской зверобойный и рыболовный промыслы были сопряжены с большим риском, что объясняет сохранение обрядовых практик или памяти о них до этнографической современности. Добыча жемчуга и речное рыболовство – занятия менее опасные, но и они зависели от случайного стечения обстоятельств, что также способствовало бытованию заговоров на удачу и других проявлений поморской магии. Определенную роль в формировании мифологии сыграли контакты с лопарским и карельским населением.

И. М. Дуров, проводивший диалектологические и этнографические исследования с 1910 г. до начала 1930‑х гг., отмечал, что многие поморы, будучи потомками древних славян, убеждены в бесспорном существовании «беса и чертей» и их силе; они боятся их, ограждая себя разного рода заклинаниями, заговорами и колдовством. Если колдуны уже отжили свой век, то знахарка и знахарь пользуются здесь широким авторитетом домашнего лекаря. Суеверные предрассудки, приметы и даже целые обычаи сопровождают поморов всюду: будь он на промысле, в плавании по морю, на работе в поле, в лесу или даже на гулянье, на отдыхе. Например, неудача в лове рыбы зиждется на суеверной примете – не вовремя выехал на лов: либо в праздник, а то и в день недели, в который будет праздник, либо оттого, что кто-либо при выходе из дому на лов попал навстречу с пустою корзиною, посудою и т. д. Постигшее человека несчастье на море приписывается обязательно «судьбе» или злой силе, воздействовавшей на человека вследствие отпадения его от Бога, неверию в «испытанные веками» приметы [Дуров, 2011, с. 10].

В картине мира современного горожанина, не имеющей непосредственного отношения к поморской традиции, ключевые места занимают петроглифы, каменные лабиринты, связанные предположительно с промысловой деятельностью древнего населения, и мегалиты, в большинстве своем являющиеся плодом зрительной иллюзии — парейдолии (лат. Pareidoliae (от др.-греч. παρά — ‘рядом’, ‘около’; ‘отклонение от чего-либо’ и εἴδωλον — ‘изображение’), которая объясняет стремление человека видеть в абстрактных объектах и узорах лица и фигуры. Материальным воплощением индивидуального присутствия становится тур (гурий), маркирующий туристские объекты и достопримечательности.

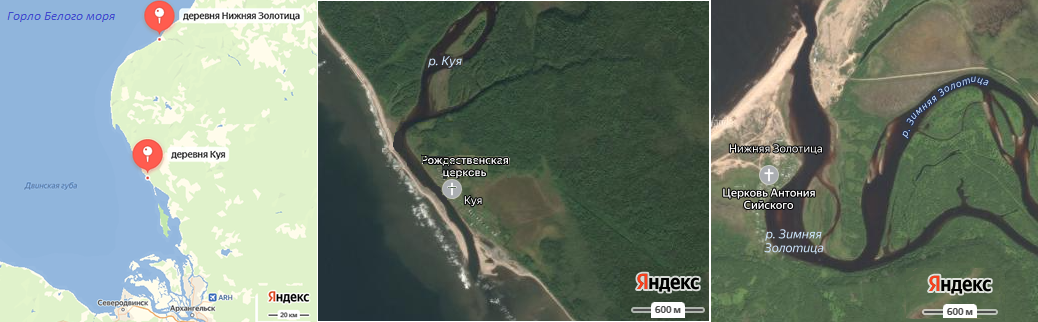

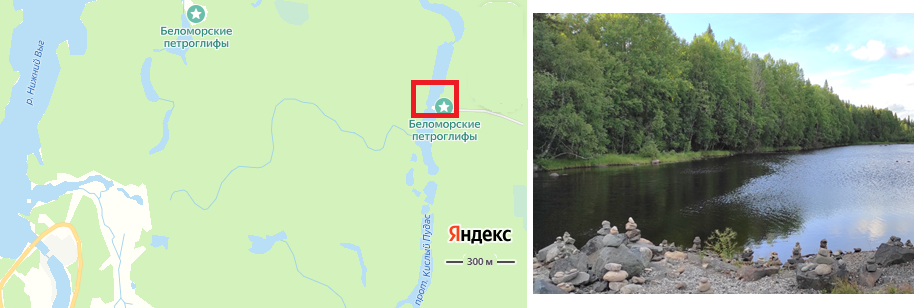

Иллюстрации.

- Поселения, связанные мифологическим сюжетом. Леший морем унес девушку из Куи в Зимнюю Золотницу. Архангельская область.

- Лабиринты – вавилоны. Соловецкие острова. Фотоархив Института гидрологии и океанологии РГГМУ.

- «Каменный трон» на острове Русский Кузов. Сакрализация мегалитов. Фотоархив Института гидрологии и океанологии РГГМУ.

- Туры у моста на тропе, ведущей к петроглифам Залавруги. Беломорск. Фото А. Соколовой.

Народные термины

Мифологические персонажи

Водяной

Водяной или чёртушко – ‘полурыба-получеловек. Обитал в омутах на реке и в море’: «Ловили неводом рыбу: попал то ли зверь, то ли человек, не знай: полурыба-получеловек. Не знали, что с ним делать: убить – он, вроде, в комок соберётся, отпустить – опять расправится, так вот решили отпустить. Отпустили, и рыбы много попало» (Нижняя Золотица. В. В. Бронников, 1947 г. р.) [Дранникова, 2002]; «Самый злой — водяной. Живет он или в омуте, или в лесной реке в черной воде. И в озере живет, на самой глубине, и в море. Чаще всего он показывается как дед, с зеленой бородой до колен. Сам голый, весь в тине. Из-под шапки камышовой красные глаза светятся» [Дранникова, Разумова, 2009, с. 65].

Водянýха, водянúха – ‘в суеверных представлениях— водяной дух женского рода’ (Арх.): «В Черном море есть плавает черт да чертуха, водяной да водянуха» (Шенк. Арх., Матер. PГО) [СРНГ, 4, с. 354].

Леший (способный унести девушку по морю): «Из Куи о море [по морю], на Зимнем Берегу леший унес будто бы девушку в Зимну Золотицу» (Арх., Оячуков) [СРНГ, 21, с. 337].

Чёртушко – вариант водяного – чёрный, с волосами, с длинным хвостом. Пугает на тонях (Зимняя Золотница) [Дранникова, 2002].

Черт, нечистая сила

Дья́волина – ‘черт’: «И вот, говорит, захватил дьволина шкуру за хвост и потащил» (Варзуга. ТЭЗТП) [Мызников, 2021, с. 128].

Черт: «Ночесь ходила слушать: нам показалось, черт приходил» – из иллюстрации к ночéсь – ‘ночью’ (Арх. Печор., Мурман., Север.) [СРНГ, 21, с. 301].

Обмёныш и обмёныш – ‘черт нечистый’: «Омёныш бывало звали нечисту силу» (Тер.) [СРГК,4, с. 91].

Нéжить – ‘общее название домовых, леших и т. п., воображаемых нечистых духов’ [Дуров, 2011, с. 248].

Неумыта рожа – ‘нечистая сила, лешие и вообще привидения в образе человека’ (Сум.) [Дуров, 2011, с. 248].

Нéцись – ‘нечисть, нечистая сила, погань; нечистоты, грязь’ (Сум.) [Дуров, 2011, с. 251].

Люди, по поверьям, пострадавшие от нечистой силы

Плóший – ‘худший, чем ранее; испорченный’: «Унес черт ее, принес плошую» (Медв.) [СРГК,4, с. 551].

Колдуны, колдуньи

Еретúк – ‘зловредный человек, колдун, по суеверию помора, знающийся с чертями и приносящий вред человеку’ (Повс.) [Дуров, 2011, с. 112].

Хлоптýн, хлоптýша –‘чародей, колдун, оборотень’ (Повс.) [Дуров,2011, с. 428].

Хлоптýнья – ‘то же, что хлоптун (о женщине)’ (Повс.) [Дуров,2011, с. 428].

Шоптýн – ‘знахарь, колдун’ [Дуров,2011, с. 446].

Объекты мифологизации

Море

Дух – ‘нечистая сила, сверхъестественное атмосферное явление природы: вихрь, морской шквал, сильная буря’ [Дуров, 2011, с. 107].

Бéля, Белолáпко – ‘по-видимому, дух моря, к которому обращаются находящиеся в плавании, чтобы вызвать ветер во время штиля: «Беля, беля, беля, 6елолáпко!’ (заговор)» (Беломор. Дуров, 1929) [СРНГ, 2, с. 221].

Ветер

Ветер – символ сверхъестественности, неразрывно связанной с нечистою силой – колдовством (представление, распространенное особенно среди поморок женщин). Сила ветра действует и на скот в виде болезни сухой ветер. На болезни от ветра человеку и животному существуют целый ряд заговоров и заклинаний, еще и до сих пор живущих среди отсталых поморок [Дуров, 2011, с. 52].

Полуношник – ‘северо-восточный ветер (NO), 5-й румб компаса’ [Дуров, 2011, с. 322]: «Ветер и гудит, и воет − все выдержишь, а как засвистит − пооберегайся вдвое: то полуношник, шалой, свистун» [Гемп, 1983, с. 155].

Прилив и отлив

Вздóхи моря – ‘переход от морского прилива к отливу’ (Мезен. Арх.) [СРНГ, 4, с. 260].

Остров

Пугáло – ‘нечистая сила’: «Глушица — тако место на Великом острове, старики говорили, что пугало там» (Тер.) [СРГК, 5, с. 342]. Возможно, речь идет об острове в устьевой части реки Варзуги.

Тоня, рыбная изба

Хозяйка тонской избушки – по описанию информанта, женщина лет тридцати с распущенными волосами [Дранникова, 2002].

На тонях пугало – неперсонифицированный образ водяного, который сливается с образом домового [Дранникова, 2002].

Чёртушко – вариант водяного – чёрный, с волосами, с длинным хвостом. Пугает на тонях (Зимняя Золотница) [Дранникова, 2002].

Сайда – промысловая рыба семейства тресковых

«Дивятся лопари, как это они переплыли на парусе салму, а корщик и объяснил им, что пришла сайда, взяла их и перенесла через салму» (Кольск. Визе, 1917) – из иллюстрации к ко́рщик – ‘рыбак, управляющий ходом лодки; старший на судне, в лодке’ [Мызников, 2021, с. 210].

Морские беспозвоночные: моллюски и ракообразные

Миф о происхождении моллюсков: «Красивая Катерина, вскочила с кровати, схватила свой плетеный нивльчухк — коробку с иголками, нитками, бисером и разными цветными лоскутками и убежала к морю… Рассыпалось по дну морскому все, что было в нивльчухке, и сделалось все это морскими раковинами, ракушками, звездами и кораллами» (сказка) из иллюстрации к нивльчухк —'коробка с нитками, иголками и т. п.' (Кольск. Керт, 1980) [Мызников, 2021, с. 769].

Чортов рак — ‘морской рак’ (Кол.) [Подвысоцкий, 1885, с. 189].

Обрядовые практики

Практики мореплавания

Хождение по вере: «В том же смысле поморы говорят, что они ходят по морю и океану по вере, по своей вере, по своим старинным правилам и приметам: “Места-то эти уж мы знаем по своей старой вере”» (Повсем.) – из иллюстрации к вера – ‘поверье, примета’ [Подвысоцкий, 1885, с. 27].

Запрет упоминать мельницу: «В путешествии водою мельницы не упоминают, т. е. о мельнице не говорят, чтобы не накликать на себя беды, а беда эта есть буря, сильный ветер» [Ефименко, 1877, с. 176].

Обряд на вызывание попутного ветра во время штиля

Бéля – cлово употребляется поморами в выражении: «Беля, беля, беля, белолапко», для того чтобы вызвать, согласно поверью, попутный ветер во время штиля. Один из находящихся на судне становится к мачте и, царапая ее ногтями, с присвистом начинает произносить эти слова до тех пор, пока не почувствуется струя легкого ветра (Беломор., Дуров, 1929) [СРНГ, 2, с. 238].

Обряд на начало промыслового сезона

Купальна крёсна (купаленка) – женщина, которая после ледохода мыла промысловикам лицо водой из моря. По воспоминаниям золотичан, у многих купальной крёстной была Марфа Крюкова [Дранникова, 2002].

Морской песок: «Рыбакам на тоню, чтобы не погибли, жёны давали с собой морской песок» [Дранникова, 2002].

Клык морского льва: «Если помор погибал, то его имя давали новорожденному «для продления рода». Лучше всего было начать лов тайно. Для хорошего улова брали с собой клык морского льва» [Дранникова, 2002].

Обряд на получение богатого улова

Окуривание невода – рыболовный обряд, который совершал старшой – глава артели). Он руководил ловом рыбы, вследствие чего пользовался преимущественными правами в промысловом быту: занимал передний или «печной» угол избы, начинал трапезу [Бернштам, 1968].

Обрядовые действия на промысле

«У нас вера такая, што каким ветром пошел ты из становища, таким и на место придешь» (Повсем.) – из иллюстрации к вера – ‘поверье, примета’ [Подвысоцкий, 1885, с. 27].

Вера наша такая, што коли, значит, цинги ты боишься, больше смейся,' больше бегай, шевелись — не пристанет» (Повсем.) – из иллюстрации к вера – ‘поверье, примета’ [Подвысоцкий, 1885, с. 27].

Определение места лова

Рыба там, откуда дует ветер: «Рыбаки, мужчины, приметы знали. Все определяли по звездам и по погоде. Например, восток тянет – эта сторона ловит, запад тянет – та сторона ловит» (Кузомень) – из иллюстрации к тяну́ть – ‘дуть с какой-либо стороны (о ветре)’ [Мызников, 2021, с. 516].

Первый замет

Бросать в море деньги: «Во время первого замёта на треску и селёдку бросали в море серебряные деньги. Во время шторма в море лили масло» [Дранникова, 2002].

Первый улов

Запрет отдавать первый улов: «Раньше было – первый улов никогда не дают людям, так говорят. Это примета такая. Ну, там не угощают, наверное, может, каждый для себя, наверное. Потому что, наверное, потом больше рыба не будет ловиться. Отдают обычно второй улов» (Койда. Дранникова, Морозова) [Мызников, 2021, с. 521].

Большой улов

Пение при большом улове: «При́нято так бы́ло, когда́ е́хали с большы́м уло́вом, обяза́тельно с пе́снями» (Ковда) – из иллюстрации к уло́в – ‘пойманная рыба’ [Мызников, 2021, с. 521].

Неудачный лов

«Заставляют неудачных ловцов в шутку целовать гурей – столб, сложенный из диких камней один на другой для обозначения того места, где промышляли» (Беломор. Максимов) – из иллюстрации к гуре́й – ‘груда камней в виде пирамиды, сложенная на морском берегу для обозначения места рыбного промысла, охоты и т. п.’ [Мызников 2021, с. 113].

Пищевые запреты

Кéрча – ‘водящаяся в водах Белого моря рыба величиной до 35 см, с большой, несоразмерной туловищу костлявой головой и большим зубастым ртом [Керчак, или северная рогатка, — Myoxocephalus scorpius L. и Myoxocephalus quadricornis L. – А. С.]. Она водится здесь двух видов. Поморы ее не едят, считая нечистой рыбой, а только кормят ею, сваренною в пойло, рогатый скот. В последнее время керча под именем бычка идет в консервную рыбную промышленность, как и вся прочая вылавливаемая на Беломорье рыба. Ловится она вместе с прочей рыбой в мережи и на лесу’ (Повс.) [Дуров, 2011, с. 167].

Птицы, в том числе водоплавающие: «Но белого лебедя, жаворонка, ласточку, берегового петушка за грех считают употреблять в пищу» - из иллюстрации к названию птицы беρеговой петушок (Шенк. Αρх., конец XIX в.) [СРНГ, 2, с. 246].

Обряды на защиту от нечистой силы

Заговор – ‘колдовство, заклинание для отвращения от человека и домашних животных болезней и всякого вообще зла и неприятностей, причиняемых, по убеждению суеверов, от нечистой силы – беса и дьявола’. Заговоры среди знахарей и их суеверных пациентов различаются на божествен ные и мирские, но те и другие считаются в то же время здесь «греховным делом, творимым в угоду сатаны». Божественные заговоры в своем большинстве начинаются словами молитвы: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» и кончаются – «всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь», однако, несмотря на религиозную фабулу заклинаний, вся сила их заключается, по убежденному мнению суеверов, в чарах и волшебстве, которыми обладают только сверхъестественные люди – колдуны, знахари и знахарки [Дуров, 2011, с. 125].

Церцитьце – ‘очерчиваться, чертить чем-либо кругом себя’: «Обычно чертятся суеверы с целью оградить себя от нечистой силы и действий колдовства, напускаемого на человека злыми людьми и колдунами» (Повс.) [Дуров, 2011, с. 434].

Зааминить – ‘заговорить болезнь заклинанием, зачураться от нечистой силы заклинаниями’ (Повс.) [Дуров, 2011, с. 118].

Приметы

Приметы, связанные с возвращением промысловиков

Если дети долго не засыпают с вечера – быть ветренным гостям; лоб чешется – с ветренным человеком здоровкаться. Вéтренные гости – ‘ожидаемые семьёю помора добытчики рыбаки, возвращающиеся с морских дальних промыслов – с берегов Мурмана и Новой Земли. Ветренным гостем может быть также и случайно прибывший издалека неожиданный родственник или случайный проезжий, остановившийся на квартире в доме [Дуров, 2011, с. 53].

Приметы, связанные с ветром

«Ветер завывает в трубе – к худым вестям; всякая рыба идет по ветру, а сельдь вкось ветра; ветер на Евдокии – весна скоро настанет; на пятницу ветер сменяется, как бы он ни играл круто; ветер дует весною из темени, а осенью – из ясени; если ветер, изменяясь в направлении, идет против солнца – будет плохая погода: летом – ненастье, зимой – метель; если на нарожденьи луны ветер изменится, то и будет дуть без изменения до полного отжива; закипела в мори пена, будет ветру перемена» (Повс.) [Дуров, 2011, с. 52].

Приметы погоды

«Есть примета: когда Оле́нь рога́ми к месяцу – быть на следующий день зи́мой – снегу, а летом – дождю» (Помор. берег. Дуров) из иллюстрации к оле́нь – ‘созвездие Малая Медведица’ [Мызников, 2021, с. 320].

Приметы урожая морошки

«Много звёзд на небе в 12 часов на Пасху – будет много морошки» [Дранникова, 2002, с. 87].

«Морошку примечают в Пасочную ночь. Когда на снегу есть блеск – морошка будет» (Верхняя Золотица, У. М. Чекалёва, 1917 г. р.) [Дранникова, 2002, с. 87].

Приметы удачи

«Приехали мы на устье реки, ветер с моря, крик множества чаек раздается, летают, на камнях сидят и в море плавают. „Будет удача“, — говорит дед. Это такая примета есть» [Дранникова, Разумова, 2009, с. 87].

Комментарии

Диалектные словари способны обеспечить самое поверхностное знакомство с мифами и обрядами, бытующими в среде носителей языка. В словаре И. М. Дурова (2011) объекты поморского фольклора и обрядовые практики представлены более широко, они содержатся в текстах заговоров, поговорок, примет, связанных с календарными праздниками. По ним замечали, каким будет лов рыбы и урожай ягод, в том числе морошки, грибов. Эта информация дополнена материалами фольклорных экспедиций [Дранникова, 2002; Дранникова, Разумова, 2009] и культурологических исследований [Гемп, 1983; Теребихин, 2004; Теребихин, 2023 и др.].

В модели мира, присущей традиционной культуре Беломорья, север и большое Баренцево море ассоциируются с царством холода и мрака, куда уходят души «взятых морем» людей [Тебебихин, 2023, с. 2016]. Мистический страх вызывает гóломя – ‘открытое море, даль морская’: «Судно ушло далеко в голомя – чуть паруса видать стало» [Дуров, 2011, с. 81]. Вот как описывает информант свой ужас перед открытым морем: «Все время душа тырайдала, покуль не переехали голомя и не въехали в реку» – из иллюстрации к ты́райдать – ‘о человеке: дрожать, трепетать ‘ [Дуров, 2011, с. 412]. В ряде поговорок, море выступает в качестве главного источника существования: «Море – рыбачье поле»; «Море – наше поле: даёт и рыбу, даёт и хлеб»; «Море – горе, а без него вдвое»; «Море отважных любит»; «Не верь морю, а верь кораблю»; «Море – мать и мачеха» [Даль]; «Наше полё – морё», где полё – ‘сенокосный суходольный луг, расположенный возле берега реки в окрестностях, прилегающих к селению’ (Повс.) [Дуров, 2011, с. 319]. Судьбоносную роль играют атмосферные явления – ветры («Не море топит корабли, а ветры» [Даль, Пословицы и поговорки русского народа]), в том числе северный ветер (полуношник); вихрь, который поднимает над морем пену («На море пыль стоит страшенная, лютует батюшко, полуночник его подбивает») [Гемп, 1983]. Ветру присуще двойственное начало – он может потопить корабль или указывать, где ловить рыбу, возвращает домой промысловиков: вéтренные гости – ‘ожидаемые семьёю помора добытчики рыбаки’ [Дуров, 2011, с. 53].

Помимо духов моря и ветра в мифологической картине мира присутствуют типичные для континентальных регионов представители нечистой силы – домовые, черти и прочая нежить, водяной. Последнему противопоставляется боровой – ‘нечистая сила (мифологический дух) – леший, живущий, по поверью поморов, в чаще леса на бору’ (Повс.) [Дуров, 2011, с. 450]. Согласно сюжетам быличек, леший мог увести человека от берега моря вглубь леса, в болото – (см. [Дранникова, Разумова, 2009, с. 35, 59] или перенести через море из одной деревни в другую [СРНГ, 21, с. 337]. Связь лешего с морем отмечена в русском фольклоре северо-востока Якутии: «Играет леший в карты не только с православными, но и с сендушным [дух-хозяин тундры – А. С.], с морским лешим» [СРНГ, 37, с. 163].

В пословицах действия нечистой силы противоречат логике: «Крепка тюрьма, да черт ю хвалит» (пословица) (Повс.) [Дуров, 2011, с. 450] и способны причинить вред. Особенно опасна Ивáньска недéля – ‘период времени от первого воскресенья июля вплоть до Иванова дня, по суеверию поморов – нечистая неделя, как и святки, т. к. все бесы свободно разгуливают по земле и творят над людьми, верящими в их силу, злые шутки и проказы’ (Повс.) [Дуров, 2011, с. 151].

В диалектных материалах нет указаний на мифы, связанные с лабиринтами. Местные жители называли их вавило́ны – ‘сооружения в форме спирали диаметром 6–10 м, выложенные из камней на поверхности земли’ (Варзуга); «Вавилоны – это круги из камней, служившие, очевидно у лопарей для языческих обрядов» (Терск. берег. Регель, 1917) [Мызников, 2021, с. 62].

В целом, верования жителей Беломорья типичны для севернорусской традиции. Хорошо выражен фольклор речевых ситуаций (поморские приметы и поверья, пословицы, поговорки). Большую роль по сравнению с аграрными районами играет водяной. Это закономерно. Вся жизнь приморских селений связана с морем, что наложило отпечаток на содержание демонологической картины мира [Дранникова, 2002].

Модельные объекты

Рыбацкие тони, избы, заброшенные прибрежные поселения и отдельные дома.

Море во время шторма.

Посещение модельных объектов

Для человека современной культуры, горожанина, пребывание в местах традиционных морских и прибрежно-морских промыслов может стать фактором стресса, вызывать беспричинный страх.

Источники информации

Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб. Наука, 1993. 237 с.

Гемп К. П. Сказ о Беломорье. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1983. 239 с.

Даль В. И. Пословицы русского народа. Онлайн-версия. [Электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/dahl_proverbs/ (дата обращения: 12.03.2023).

Даниленко В. Картина мира в пословицах русского народа. СПб.: Алетейя, 2017. 373 с.; https://www.livelib.ru/book/174043/readpart-kartina-mira-v-poslovitsah-russkogo-naroda-v-p-danilenko/~41?ysclid=lvdckuzr4j583047103

Дранникова Н. В. Фольклорная экспедиция Поморского университета в село Зимняя Золотица // Комплексное собирание, систематика, экспериментальная текстология. Материалы V Международной школы молодого фольклориста. Архангельск: Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2002. С. 83–92.

Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. 455 с.

Мифологические рассказы Архангельской области / Сост. Н. В. Дранникова, И. А. Разумова. М.: ОГИ, 2009. 304 с.

Морозова Т. Н. Запреты и предписания в среде рыболовов и зверобоев Зимнего берега Белого моря // STEPHANOS. 2016. № 1 (15). С. 118–123.

Теребихин Н. М. Метафизика Севера: монография Архангельск: Пом. ун-т, 2004. 271 с.

Теребихин Н. М. Северо-Восточный текст русской геоисториософии, геопоэтики и сакральной географии // Вестн. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. Сер.: Гуманит. и соц. науки. 2023. T. 23, № 4. С. 104–113.

Составители словарной статьи

Соколова А. А.